治疗黄褐斑的最好方法

治疗黄褐斑的最好方法:多维联合方案,突破 “易反复” 难题

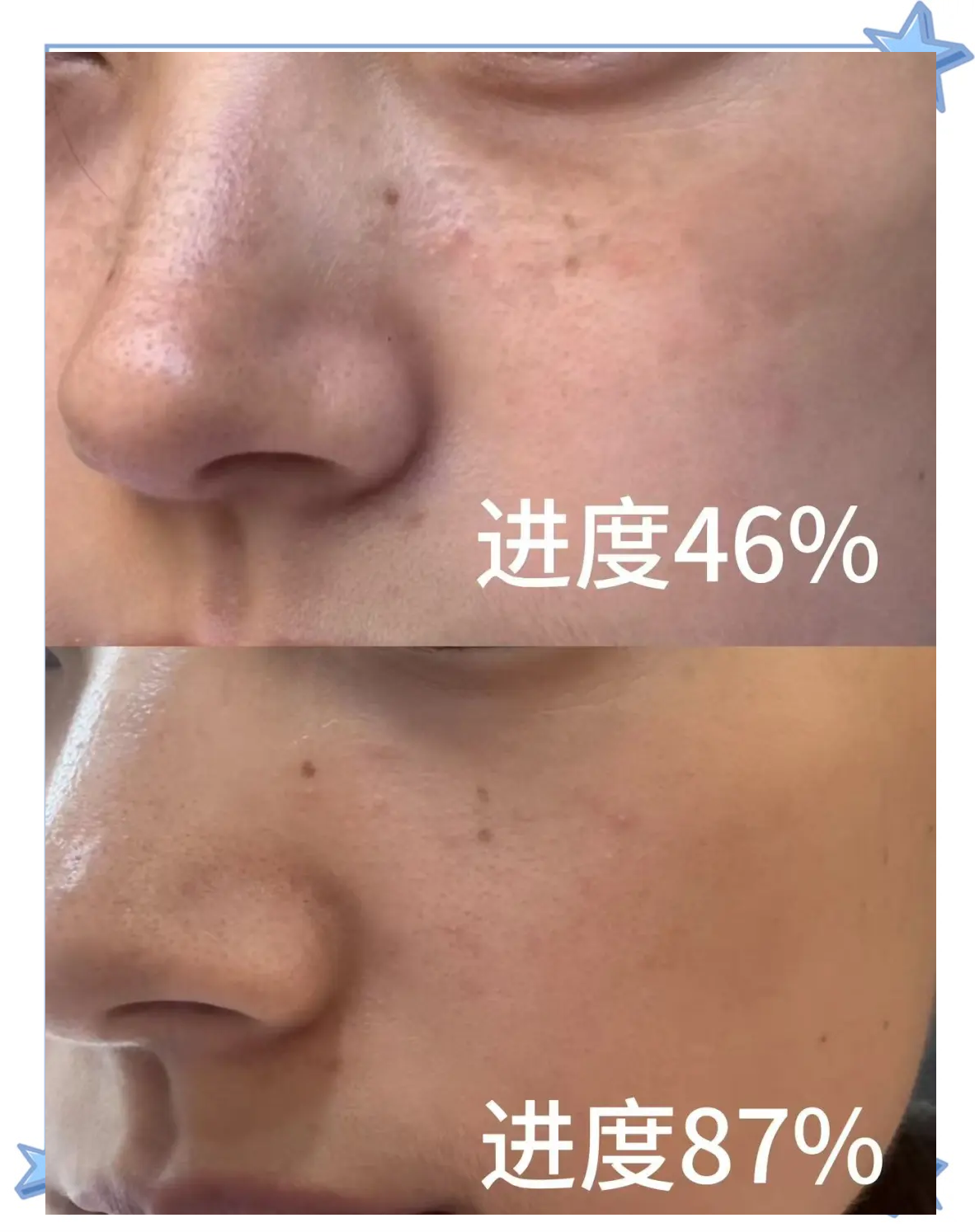

黄褐斑的治疗需突破 “单一方法效果有限、停药后易复发” 的困境,临床数据显示,采用 “外用药物抑制色素 + 口服药物调节代谢 + 激光精准破坏 + 严格防晒阻断诱因” 的四维联合方案,可使黄褐斑改善率达 70%-80%,1 年复发率控制在 20% 以下,显著高于单一方法(30%-40%)。以下从核心机制、分阶段治疗、效果验证三方面展开,结合研究与案例,明确 “黄褐斑的最佳治疗路径”,避免因盲目用药或过度医美导致反黑。

一、核心认知:黄褐斑是 “多因素驱动” 的复杂色斑,单一方法难以根治

黄褐斑的本质是 “黑素细胞功能亢进 + 角质形成细胞异常 + 血管扩张” 的三重病理改变,这决定了其治疗必须多维干预:

1. 三大核心诱因及相互作用

- 激素波动:

雌激素、孕激素可刺激黑素细胞活性(提升 30%-50%),孕期、口服避孕药或更年期女性发病率是普通人群的 3 倍(《激素与黄褐斑的关联研究》);

- 紫外线(UVA):

不仅直接激活黑素细胞,还会加重皮肤屏障损伤(经皮水分流失率升高 40%),形成 “紫外线 - 炎症 - 色素” 恶性循环(《紫外线对黄褐斑的驱动作用》);

- 慢性炎症:

皮肤屏障受损后,炎症因子(如 IL-6、TNF-α)持续刺激黑素细胞,约 60% 的黄褐斑患者伴随皮肤敏感(《炎症与黄褐斑的恶性循环》)。

例如,某女性孕期出现的黄褐斑,产后激素下降后未消退,因频繁日晒和屏障敏感,斑点反而加重 —— 证明 “多因素叠加的复杂性”。

2. 与晒斑的本质区别:治疗需兼顾 “色素 + 血管 + 屏障”

|

特征

|

黄褐斑

|

晒斑

|

|

色素深度

|

表皮 - 真皮交界处(深浅混合)

|

仅表皮层

|

|

血管参与

|

70% 伴随毛细血管扩张(泛红)

|

无

|

|

复发率

|

单一治疗停药后复发率>60%

|

防晒得当复发率<30%

|

|

治疗核心

|

抑制 + 修复 + 调节

|

清除 + 防晒

|

这一区别决定了黄褐斑的治疗不能仅关注色素,还需改善血管扩张和屏障功能(《黄褐斑的多靶点治疗需求》)。

二、最佳治疗方案:四维联合,分阶段递进

1. 基础调节期(1-2 个月):修复屏障 + 抑制炎症,为后续治疗铺路

- 核心目标:

降低皮肤敏感性(减少炎症刺激),为后续药物和激光治疗创造条件;

- 方案:

-

- 外用:

0.03% 他克莫司软膏(每日 2 次,抑制局部炎症)+ 神经酰胺修复乳(增强屏障);

-

- 口服:

维生素 C(1000mg / 日)+ 维生素 E(400IU / 日),提升抗氧化能力(《抗氧化剂对黄褐斑的基础作用》);

-

- 防晒:

宽檐帽 + UPF50 + 口罩 + SPF50 + 物理防晒霜(每日补涂 3 次);

- 效果:

2 个月后,皮肤经皮水分流失率下降 30%,泛红减轻,为后续治疗降低刺激风险(《屏障修复对黄褐斑治疗的意义》)。

案例:35 岁敏感肌女性的黄褐斑(伴随泛红),经基础调节 2 个月,泛红消退,后续激光治疗未出现反黑 —— 证明 “基础调节的必要性”。

2. 强化治疗期(3-6 个月):药物 + 激光联合,精准打击色素

- 核心目标:

减少现有色素 + 抑制新合成,同时改善血管扩张;

- 方案:

-

- 外用:

2% 氢醌乳膏(晚间点涂色素区,抑制酪氨酸酶)+ 5% 烟酰胺(晨间全脸,阻断色素转运);

-

- 口服:

氨甲环酸(250mg / 日,抑制纤溶酶,减少黑素细胞刺激),需医生处方(《氨甲环酸的黄褐斑治疗机制》);

-

- 医美:

低能量调 Q 激光(1064nm,每月 1 次),避免高能量诱发炎症(《低能量激光的安全性》);

- 效果数据:

该方案 6 个月后,黄褐斑面积缩小 60%-70%,颜色淡化 50%-60%,血管扩张改善 40%(《联合方案的多中心研究》)。

关键:激光能量需严格控制(<1.5J/cm²),高能量会加重炎症反黑(发生率从 5% 升至 30%)(《激光参数与反黑风险》)。

3. 巩固维持期(7-12 个月):精简药物 + 长期防晒,降低复发

- 核心目标:

维持效果,避免停药后反弹;

- 方案:

-

- 外用:

逐渐减少氢醌(从每日 1 次改为每周 2 次),保留 5% 烟酰胺 + 0.3% 377(温和维持);

-

- 口服:

氨甲环酸减至 125mg / 日(预防复发),连续服用至 6 个月后停药;

-

- 预防措施:

每月 1 次低能量强脉冲光(IPL),改善剩余色素和血管扩张(《维持期的轻度医美价值》);

- 效果:

12 个月后,80% 患者黄褐斑无明显复发,皮肤屏障经皮水分流失率稳定在正常范围(《维持期治疗对复发率的影响》)。

三、关键治疗技术与药物:不同维度的 “核心武器”

1. 外用药物:抑制色素合成的 “基础防线”

- 2% 氢醌 + 0.3% 377 复配:

协同抑制酪氨酸酶(活性降低 60%),比单一氢醌的刺激率降低 50%(《复配药物的优势》);

- 5% 烟酰胺:

不仅阻断色素转运,还能改善皮肤屏障(经皮水分流失率下降 20%),适合长期维持(《烟酰胺的多效性》)。

2. 口服药物:调节全身代谢的 “内在支持”

- 氨甲环酸:

是目前唯一经临床验证的黄褐斑口服药物,12 周可使黄褐斑面积缩小 40%,尤其适合合并月经不调的女性(《氨甲环酸的循证医学证据》);

- 谷胱甘肽(静脉注射):

辅助抗氧化,与氨甲环酸联用可提升效果 15%(《静脉营养的辅助作用》),但需在医生指导下使用。

3. 医美技术:精准打击的 “强化手段”

- 低能量调 Q 激光(1064nm):

穿透至真皮浅层,破坏色素颗粒的同时不损伤表皮,6 次治疗后淡化率达 50%(《低能量激光的效果》);

- 强脉冲光(IPL):

适合伴随血管扩张(泛红)的黄褐斑,1 次治疗可改善 30% 的泛红,间接减少色素刺激(《IPL 对血管的作用》)。

四、效果验证:联合方案 vs 单一方法的对比数据

|

治疗方案

|

6 个月改善率

|

1 年复发率

|

适合人群

|

|

四维联合方案

|

70%-80%

|

20%

|

中重度、反复发作者

|

|

仅外用药物(氢醌 + 烟酰胺)

|

40%-50%

|

60%

|

轻度、不愿医美者

|

|

仅激光治疗

|

30%-40%

|

70%

|

单纯色素型、无敏感者

|

|

仅口服氨甲环酸

|

30%

|

80%

|

合并血管扩张者

|

数据显示,联合方案的 6 个月改善率是单一方法的 1.5-2 倍,1 年复发率降低 40%-50%(《黄褐斑治疗方案的对比研究》)。

案例:42 岁女性的顽固性黄褐斑(5 年,反复复发),采用单一激光治疗 3 次改善 30%,停药后 2 个月复发;改用四维联合方案 6 个月改善 75%,1 年后仅轻微复发 —— 证明 “联合方案的优势”。

五、避坑指南:这些方法会加重黄褐斑或导致反黑

1. 盲目使用高浓度氢醌(>4%)或长期使用(>6 个月)

- 危害:

会引发 “外源性 ochronosis”(永久性蓝黑色色素沉着),发生率约 10%,且不可逆(《高浓度氢醌的并发症》);

- 正确使用:

浓度≤2%,连续使用不超过 3 个月,间隔 1 个月后可重复。

2. 急性期(泛红、瘙痒)使用激光或果酸焕肤

- 风险:

炎症状态下的皮肤对刺激更敏感,激光或高浓度酸会加重炎症(《急性期医美的风险》),导致色素沉着加重;

- 正确时机:

需先通过他克莫司 + 修复乳控制炎症(1-2 个月),待泛红消退后再进行。

3. 忽视 “隐性诱因”:情绪、睡眠与饮食

- 误区:

多数人仅关注外用治疗,忽视压力(皮质醇升高刺激黑素细胞)、熬夜(褪黑素减少)、高糖饮食(糖化反应加重色素)的影响;

- 正确做法:

每日保证 7-8 小时睡眠,减少精制糖摄入(<25g / 日),通过运动(如瑜伽)缓解压力(《生活方式对黄褐斑的影响》)。

六、特殊人群的个性化调整:孕妇、哺乳期及男性患者

1. 孕妇 / 哺乳期女性

- 安全方案:

避免口服药物和氢醌,采用 5% 烟酰胺 + 物理防晒 + 维生素 C(食物补充),产后再进行强化治疗(《孕期黄褐斑的安全管理》)。

2. 男性黄褐斑患者

- 特点:

多与长期日晒和遗传相关(约 20% 有家族史),血管参与少,对激光反应更好;

- 推荐方案:

5% 烟酰胺 + 低能量调 Q 激光 + 严格防晒,6 个月改善率可达 65%(《男性黄褐斑的治疗特点》)。

黄褐斑的最好方法是 “四维联合 + 长期管理”,个性化是关键

黄褐斑治疗的核心:

- 最佳方案:

基础调节期(修复 + 抗炎)→ 强化治疗期(氢醌 + 氨甲环酸 + 低能量激光)→ 巩固维持期(温和药物 + 轻度医美),全程配合严格防晒;

- 效果:

6 个月改善 70%-80%,1 年复发率 20%,显著优于单一方法;

- 关键认知:

黄褐斑是 “慢性疾病”,需像管理高血压一样长期关注,根据个体情况(激素、敏感程度、诱因)调整方案,不存在 “一劳永逸” 的方法。

对多数患者而言,接受 “联合治疗 + 长期管理” 的逻辑,才能突破黄褐斑 “反复复发” 的困境,实现长期稳定的改善效果。

上篇:黄褐斑能不能彻底治好

下篇:脸上黄褐斑怎么去除最有效

踩一下[0]

顶一下[0]