平原地区紫外线是多少

平原地区紫外线是多少?解锁 “平原防晒” 的强度规律与科学指南

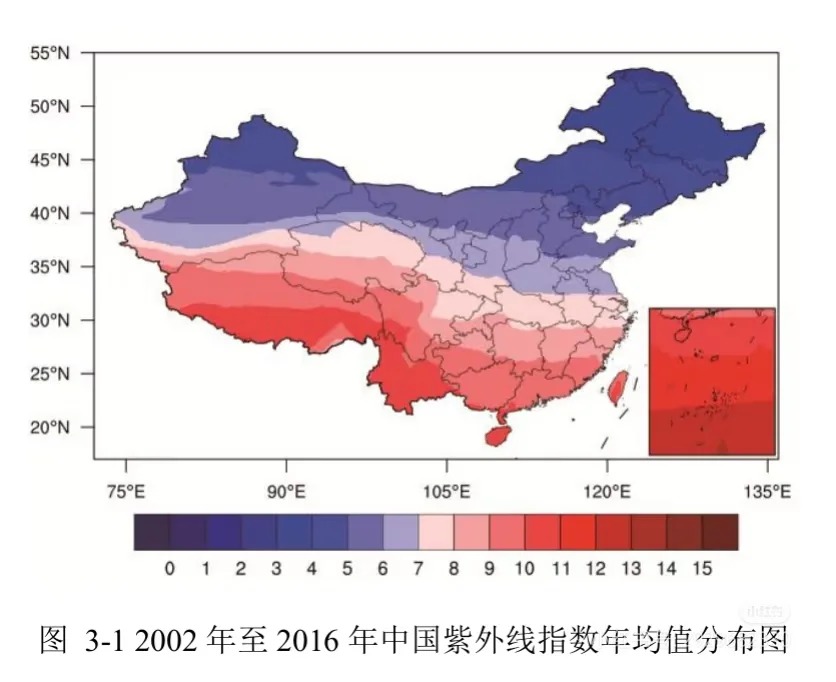

“平原地区地势平坦,是不是紫外线比高原低很多,不用太在意防晒?” 很多生活在平原的人会有这样的误区,觉得紫外线强度不高,日常防晒可有可无。但实际上,平原地区的紫外线强度足以导致皮肤晒黑、老化甚至晒伤,且不同季节、时段的紫外线差异很大。本文将解析平原地区紫外线的强度范围、影响因素和变化规律,结合具体数据说明平原紫外线的 “隐藏威力”,帮你科学做好防晒,避免被 “温和” 的表象误导。

核心认知:平原地区紫外线强度不算低,足以导致皮肤损伤

平原地区(海拔低于 200 米)的紫外线强度虽低于高原,但远未达到 “无需防晒” 的程度,具体强度需结合数据来看:

紫外线强度的衡量标准:UV 指数

日常所说的 “紫外线多少” 通常用 UV 指数表示,平原地区的 UV 指数有明确范围:

- UV 指数含义:UV 指数是衡量到达地面的紫外线辐射强度的指标,范围从 0 到 11+,指数越高表示紫外线对皮肤和眼睛的伤害越大;

- 平原地区 UV 指数范围:

-

- 冬季(11 月 - 次年 2 月):UV 指数通常在 2-4 之间,属于 “低 - 中等” 强度;

-

- 春季(3-5 月)和秋季(9-10 月):UV 指数多为 4-6,属于 “中等 - 较高” 强度;

-

- 夏季(6-8 月):UV 指数常达 6-8,部分晴天中午可超过 8,属于 “较高 - 高” 强度,足以对皮肤造成伤害。

当 UV 指数≥3 时,就需要采取防晒措施;≥6 时,必须加强防晒,而平原地区夏季的紫外线强度完全达到这个标准。

平原紫外线的 “隐蔽伤害”:UVA 占比更高

平原地区的紫外线中,UVA(导致慢性变黑和老化的紫外线)占比更高,伤害更隐蔽:

- UVA 占比:平原地区到达地面的紫外线中,UVA 占比超过 90%,远高于 UVB(导致晒伤的紫外线);

- 特点影响:UVA 穿透力强,能透过玻璃、云层,即使在阴天或室内也存在,且不会导致明显晒伤,让人在不知不觉中积累损伤,长期下来皮肤逐渐变黑、长斑、老化;

- 与高原的差异:高原地区 UVB 比例更高,容易导致急性晒伤;平原地区则以 UVA 的慢性伤害为主,更易被忽视。

很多平原地区的人觉得 “没晒红就是没晒伤”,却不知 UVA 正在悄悄导致皮肤变黑和老化,这是平原紫外线最容易被忽视的风险。

影响平原地区紫外线强度的三大因素

平原地区的紫外线强度并非固定不变,受季节、时间、天气等因素影响明显,了解这些规律能帮你精准防晒:

因素一:季节变化 —— 夏季最强,冬季最弱

季节是影响平原紫外线强度的最主要因素:

- 夏季(6-8 月):太阳高度角大,日照时间长,紫外线辐射最强,正午 UV 指数可达 6-8,UVA 和 UVB 均处于高位,此时即使短时间暴晒,也容易导致晒黑和晒伤;

- 春秋季(3-5 月、9-10 月):太阳高度角适中,紫外线强度中等,但春季臭氧层较薄,加上空气干燥,紫外线的穿透能力更强,实际伤害可能比感觉中更大;

- 冬季(11-2 月):太阳高度角小,日照时间短,紫外线强度最低,但晴天中午 UV 指数仍有 2-4,长时间户外活动(如滑雪、登山)仍需防晒。

很多人忽视春秋季防晒,其实这两个季节的紫外线足以导致皮肤变黑,尤其是春季,是色斑加重的高发期。

因素二:时间变化 —— 中午最强,早晚较弱

一天中紫外线强度随时间变化明显,中午是防护重点:

- 上午 10 点前和下午 4 点后:UV 指数多在 3-5 之间,紫外线强度较低,对皮肤的伤害较小;

- 中午 10 点至下午 2 点:紫外线强度达到峰值,夏季此时 UV 指数可超过 8,紫外线能量比早晚高 50% 以上,是一天中防晒的关键时段;

- 原因解析:此时太阳高度角最大,紫外线穿过大气层的路径最短,被吸收的少,到达地面的剂量最多,对皮肤的刺激也最强。

在平原地区,即使是夏季阴天,中午的紫外线强度也比早晨高 3-4 倍,外出时必须做好防护。

因素三:天气与环境 —— 晴天最强,水面和雪地反射增强

天气和周围环境会影响紫外线的实际辐射强度:

- 晴天 vs 阴天:晴天紫外线几乎无遮挡,强度最高;阴天云层能阻挡部分 UVB,但对 UVA 的阻挡作用较弱,此时 UV 指数可能下降 20%-30%,但 UVA 仍足以导致皮肤变黑;

- 水面和雪地:平原地区的湖泊、河流、游泳池等水面,以及冬季雪地,能反射 20%-50% 的紫外线,让皮肤接受 “直射 + 反射” 双重照射,强度明显增加,此时更容易晒黑和晒伤;

- 城市 vs 乡村:城市中建筑物、空气污染会轻微削弱紫外线强度,但玻璃幕墙、水泥地面的反射会增加紫外线暴露,实际防护需求并不比乡村低。

在水面、雪地等反光环境中,即使感觉不到强烈阳光,紫外线伤害也会翻倍,这是平原地区容易忽视的防晒场景。

平原地区的科学防晒策略:针对性防护 UVA 和中等强度紫外线

结合平原地区紫外线的特点,防晒需重点防御 UVA 的慢性伤害,同时兼顾不同时段和场景的需求:

日常基础防晒:分季节调整防护力度

根据季节紫外线强度,调整防晒措施:

- 夏季(UV 指数 6-8):

-

- 防晒霜:选择 SPF30+、PA+++ 的广谱防晒霜,每天出门前 20 分钟涂抹,户外每 2 小时补涂一次;

-

- 硬防晒:搭配宽边帽、防晒衣、太阳镜,中午 10 点至下午 2 点尽量减少户外活动,如需外出,尽量走阴凉处;

-

- 额外注意:避免在水面、沙滩等反光环境长时间停留,这些地方紫外线强度会增加 50% 以上。

- 春秋季(UV 指数 4-6):

-

- 防晒霜:日常通勤用 SPF30+、PA+++ 防晒霜,户外游玩时加强补涂;

-

- 硬防晒:晴天可戴帽子和太阳镜,避免正午暴晒;

-

- 特别提醒:春季皮肤敏感,选择温和的物理防晒霜,减少刺激。

- 冬季(UV 指数 2-4):

-

- 防晒霜:户外活动时用 SPF20+、PA++ 的防晒霜即可,室内无需频繁补涂;

-

- 硬防晒:晴天外出可戴帽子,主要防御面部和手部的紫外线。

分季节调整防晒力度,既能有效防护,又不会过度使用防晒产品导致皮肤负担。

重点场景防护:应对 “高风险” 环境

平原地区的某些场景紫外线强度更高,需加强防护:

- 户外游玩(如公园、郊外):即使春秋季,也需用 SPF30+、PA+++ 防晒霜,搭配防晒衣和帽子,每 2 小时补涂一次,尤其注意颈部、手背等易暴露部位;

- 水面活动(如游泳、划船):选择防水抗汗型防晒霜(SPF50+、PA++++),下水前 30 分钟涂抹,出水后及时补涂,同时穿长袖防晒泳衣,减少皮肤暴露;

- 室内靠近窗户:窗边 UVA 强度可达室外的 50% 以上,长期在窗边工作学习时,需拉窗帘或涂防晒霜,尤其夏季窗边紫外线更强。

这些场景的紫外线强度往往比日常更高,或存在反射增强,是平原地区防晒的重点关注对象。

晒后修复:减轻紫外线导致的损伤

即使做好防晒,也可能有轻微晒黑或不适,及时修复能减少伤害:

- 温和清洁:晒后用温水洗脸,避免用热水或皂基洁面,减少皮肤刺激;

- 舒缓保湿:用含芦荟、泛醇的舒缓产品缓解皮肤灼热感,再涂含神经酰胺的保湿面霜,修复屏障;

- 抑制黑色素:晒后 1 周开始使用含烟酰胺、传明酸的温和美白产品,减少 UVA 导致的色素沉积,避免晒黑加重。

平原地区以 UVA 的慢性伤害为主,晒后修复的重点是抑制黑色素生成和修复屏障,减少长期损伤。

平原地区防晒的常见误区:这些错误让你 “越防越黑”

生活在平原地区的人容易陷入以下防晒误区,导致防护无效:

误区一:“阴天不用防晒,紫外线不强”

- 错误原因:阴天云层只能阻挡部分 UVB,但 UVA 仍能穿透云层,强度可达晴天的 60%-70%,长期不防晒会导致慢性变黑和老化;

- 正确做法:阴天仍需涂 SPF30+、PA+++ 防晒霜,尤其长时间在户外或窗边时。

误区二:“夏季涂防晒,春秋冬不用”

- 错误原因:春秋季 UV 指数可达 4-6,足以导致皮肤伤害,且春季紫外线穿透性更强,是色斑加重的高发期;

- 正确做法:春秋季日常通勤需涂防晒霜,户外游玩时加强防护,冬季晴天户外活动也需防晒。

误区三:“只涂防晒霜,不用硬防晒”

- 错误原因:平原地区 UVA 占比高,防晒霜对 UVA 的防护效果有限,且容易随出汗、擦拭脱落;

- 正确做法:夏季和户外场景,需将防晒霜与帽子、防晒衣等硬防晒结合,尤其正午紫外线最强时,硬防晒的防护效果更可靠。

平原地区紫外线不可忽视,科学防晒是关键

平原地区的紫外线强度虽低于高原,但夏季 UV 指数可达 6-8,春秋季为 4-6,足以对皮肤造成伤害,且以 UVA 的慢性伤害(变黑、长斑、老化)为主,更易被忽视。其强度受季节、时间、天气影响明显,夏季中午、水面反光环境是高风险时段和场景。

想要在平原地区有效防晒,需根据 UV 指数调整防护力度:夏季和户外用 SPF30+、PA+++ 的广谱防晒霜,搭配硬防晒;春秋季加强日常防护,避免忽视;冬季做好户外基础防晒。同时避开 “阴天不防晒”“只涂防晒霜” 等误区,重点防御 UVA 的慢性伤害。

记住,平原地区的紫外线伤害虽不剧烈,但长期积累会导致皮肤变黑、老化,只有坚持科学防晒,才能保持皮肤白皙健康,避免被 “温和” 的表象误导。

下篇:人晒黑了还能白回来吗

踩一下[0]

顶一下[0]