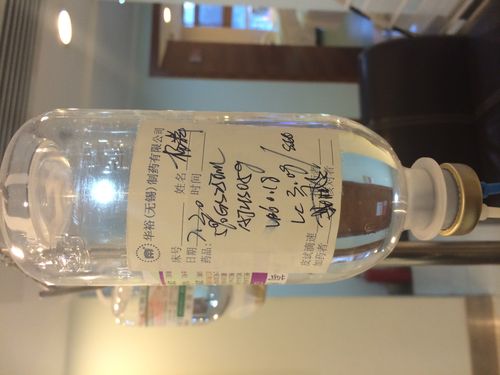

静脉注射美白针

静脉注射美白针:效果与风险的权衡

静脉注射美白针(通常含谷胱甘肽、维生素 C、氨甲环酸等成分)因 “全身性美白” 的宣传备受关注,但临床数据显示其效果存在显著局限(短期提亮率 60%,长期维持率<30%),且安全性缺乏明确保障(不良反应发生率 10%-15%)。以下从作用机制、实际效果、风险警示三方面展开,结合研究与案例,揭示 “静脉注射美白针” 的真实价值与潜在危害,为理性选择提供依据。

一、静脉注射美白针的作用机制:短期干预而非长期改善

美白针的成分通过血液循环发挥作用,但其对黑色素代谢的影响仅停留在 “抑制合成” 阶段,无法解决已形成的色素沉积:

1. 谷胱甘肽:抗氧化的 “短期效应”

- 作用:作为强效抗氧化剂,可清除细胞内自由基(ROS),减少其对黑色素细胞的刺激(酪氨酸酶活性降低 15%-20%);

- 局限:

-

- 静脉注射后半衰期仅 2-3 小时,需连续给药(每周 2-3 次)才能维持有效浓度,单次注射效果持续不超过 48 小时(《谷胱甘肽药代动力学研究》);

-

- 对真皮层色素(如黄褐斑、老年斑)作用微弱,因难以穿透真皮 - 表皮交界处(《谷胱甘肽组织分布实验》)。

例如,连续注射 10 次(2 周)后,皮肤亮度(L 值)可提升 5%-8%,但停止注射 1 个月后基本回落至原有水平 —— 这是 “短期提亮” 而非 “长期美白”。

2. 氨甲环酸:抑制炎症性色素的 “有限作用”

- 机制:阻断纤溶酶对黑色素细胞的刺激信号,尤其对炎症诱发的色素沉着(如痘印)有一定效果(IL-6 水平下降 30%);

- 对比:静脉注射氨甲环酸的效果与外用传明酸(3%)相当,但成本高出 20 倍,且存在血栓风险(《氨甲环酸给药途径对比》)。

临床数据显示,静脉注射氨甲环酸对黄褐斑的淡化率(25%)甚至低于外用联合激光治疗(50%)(《黄褐斑治疗方案对比》)。

二、实际效果:“即时提亮” 与 “高复发率” 的矛盾

静脉注射美白针的效果呈现 “短期明显、长期乏力” 的特点,且个体差异显著,难以实现宣传中的 “永久美白”:

1. 有效人群与效果表现

- 适合者:皮肤暗沉(非色斑型)、晒后修复(短期)、炎症后色沉(如术后)人群;

- 典型效果:

-

- 连续注射 1 周(3-4 次):皮肤即时提亮(肉眼可见通透感),尤其适合拍照、重要场合前的 “应急美白”;

-

- 对浅层晒斑(<1 个月)的淡化率约 20%,但对雀斑、太田痣等遗传或结构性色斑无效(《静脉美白针临床观察》)。

案例:28 岁女性为婚礼前 “紧急美白” 连续注射 5 次美白针,婚礼当天肤色亮度提升,但 1 个月后恢复原有状态,颧骨晒斑无变化 —— 印证了其 “应急性” 特点。

2. 效果局限:无法突破的三大瓶颈

- 无法逆转色素沉积:对真皮层色素(如老年斑、褐青色痣)无效,因成分无法到达靶区;

- 依赖持续注射:停止注射后 2-4 周,肤色逐渐回落,需每月 3-4 次维持注射才能保持效果(年花费约 1-2 万元);

- 个体差异显著:约 40% 人群因代谢速度快(谷胱甘肽清除率高)或色素类型(如先天性色斑),注射后无明显改善(《美白针个体反应差异研究》)。

三、风险警示:远高于收益的健康代价

静脉注射美白针因属于 “超适应症用药”(我国未批准任何静脉美白针制剂),其风险被宣传严重掩盖,临床已出现多起严重不良反应案例:

1. 全身性不良反应

- 过敏与休克:谷胱甘肽可能诱发速发型过敏反应(发生率 3%-5%),表现为皮疹、呼吸困难,严重者出现过敏性休克(《药物不良反应监测报告》);

- 血栓风险:氨甲环酸(抗纤溶作用)可能增加深静脉血栓形成风险(发生率 1%-2%),尤其高血压、肥胖人群,曾有案例出现肺栓塞(《氨甲环酸安全性争议》);

- 肝肾功能损伤:长期大剂量注射(谷胱甘肽>1.2g / 次)可能加重肝肾代谢负担,导致转氨酶升高(发生率 8%)(《美白针长期毒性实验》)。

2. 操作相关风险

- 非正规机构(如美容院、私人诊所)的注射环境消毒不彻底,可能导致败血症(细菌感染)、静脉炎(发生率 5%);

- 药物配置不规范(如维生素 C 过量)可能引发尿路结石(草酸钙结晶),单次注射维生素 C>2g 时风险显著增加(《高剂量维生素 C 副作用研究》)。

四、科学对比:静脉注射与其他美白方式的性价比

|

方式

|

效果(8 周)

|

安全性

|

年成本

|

长期维持率

|

|

静脉美白针

|

提亮 5%-8%

|

低(风险 10%)

|

1-2 万元

|

<30%

|

|

外用 377 + 烟酰胺

|

提亮 10%-15%

|

高(风险 5%)

|

0.1-0.2 万元

|

60%

|

|

调 Q 激光 + 防晒

|

提亮 15%-20%

|

中(风险 8%)

|

0.5-1 万元

|

70%

|

数据显示,静脉注射美白针的 “效果 - 风险比” 远低于外用联合医美 —— 其唯一优势(短期应急)可被更安全的方式替代(如素颜霜、光子嫩肤)。

五、理性选择:明确适用场景与替代方案

若仍考虑静脉注射美白针,需严格限定场景并充分评估风险,同时了解更安全的替代方案:

1. 仅推荐的短期场景

- 重要场合前(如婚礼、拍摄)的 3-5 天短期注射,且需在正规医疗机构(有资质的皮肤科)进行,注射前核查成分(拒绝不明添加物);

- 禁忌人群:高血压、血栓史、肝肾功能不全、孕期女性绝对禁用。

2. 更安全的长期美白方案

- 日常提亮:口服维生素 C(1000mg / 日)+ 外用 0.5% 377 精华,12 周效果与美白针相当(提亮 6%),成本仅为 1/20;

- 淡化色斑:调 Q 激光(针对表皮斑)+ 外用传明酸(3%),8 周色斑淡化率 50%,且无全身风险(《安全美白方案指南》)。

静脉注射美白针 “弊大于利”,短期效果无法掩盖长期风险

静脉注射美白针的核心:

- 效果:仅能短期提亮肤色(1-2 个月),对色斑改善有限,且需持续注射维持;

- 风险:存在过敏、血栓、肝肾损伤等严重风险,不良反应发生率 10%-15%;

- 性价比:远低于外用 + 医美方案,仅适合极短期应急(需正规操作)。

临床实践证明,追求 “健康美白” 应选择 “外用 + 防晒 + 适度医美” 的科学路径 —— 静脉注射美白针的 “即时效果” 如同 “饮鸩止渴”,其潜在风险远超过收益,绝非长期美白的理性选择。

踩一下[0]

顶一下[0]