氨甲环酸和氨甲苯酸可以一起用吗

氨甲环酸和氨甲苯酸可以一起用吗?解锁抗纤溶药物的联合使用真相与安全指南

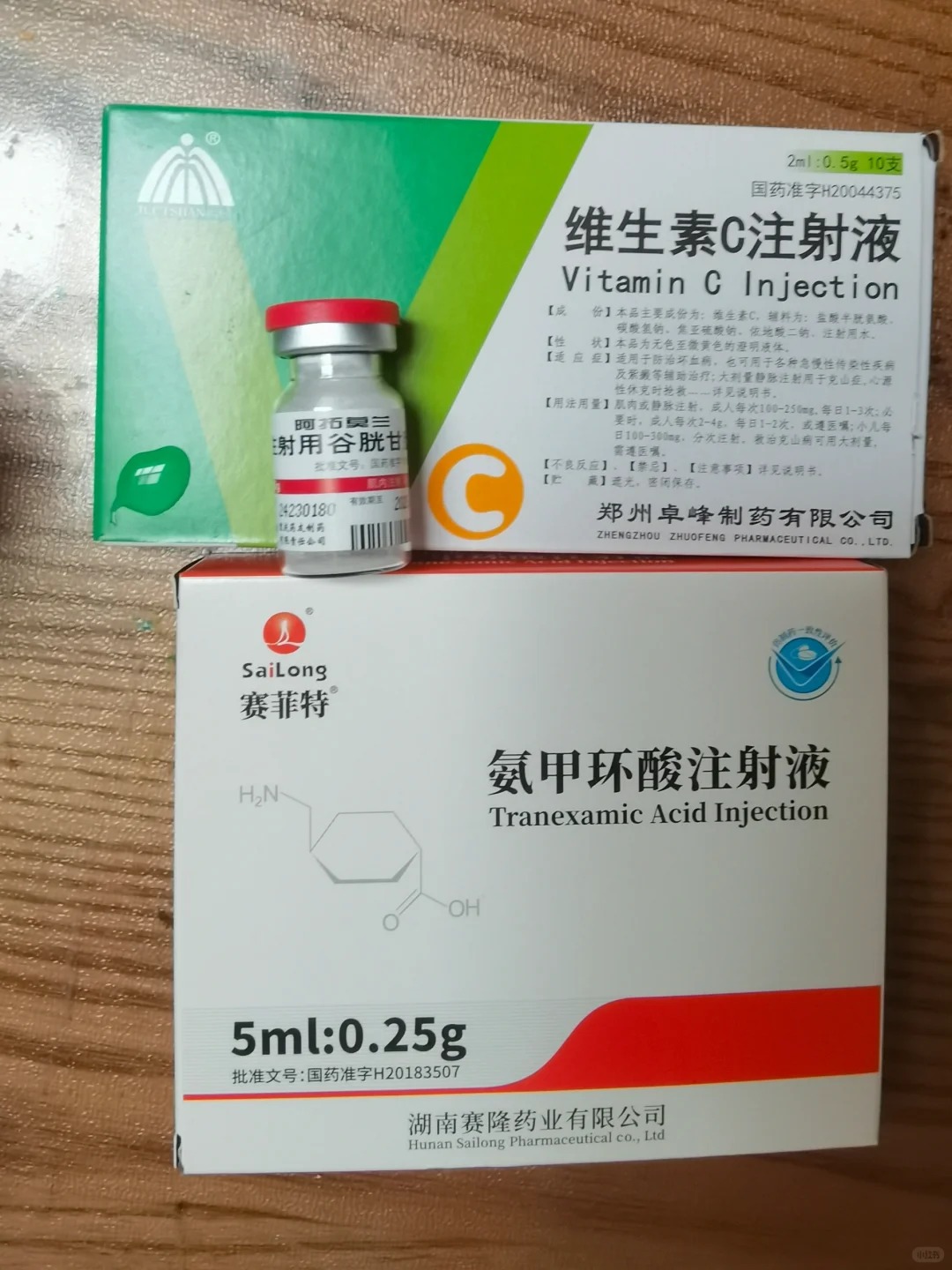

“氨甲环酸和氨甲苯酸可以一起用吗” 是很多人在面对出血问题或医疗咨询时的疑问,尤其两者都属于止血相关药物,容易让人误以为 “联合使用效果更强”。但真相是不建议自行将氨甲环酸和氨甲苯酸联合使用,两者作用机制高度相似,叠加使用不仅无法显著增强止血效果,还会大幅增加血栓等严重副作用风险。作为同一类抗纤溶药物,它们的联合使用需严格遵循医疗指征,由医生评估后谨慎决策,而非自行搭配。今天就从作用机制、风险隐患、临床原则和安全建议四个维度,彻底讲清这两种药物的联合使用问题。

一、作用机制:同类药物的 “重叠性优势与风险”

氨甲环酸和氨甲苯酸同属抗纤溶药物家族,核心作用机制高度相似,这种特性决定了它们的联合使用需格外谨慎,而非简单叠加。

(1)共同的 “止血原理”

两者通过相似路径发挥止血作用,核心目标一致:

- 抑制纤溶酶活性:正常情况下,纤溶酶会溶解多余的血栓,维持血液通畅;但在出血时,过度纤溶会导致凝血块被破坏,加重出血。氨甲环酸和氨甲苯酸都能竞争性结合纤溶酶原,阻止其转化为活性纤溶酶,从而保护凝血块不被溶解,达到止血效果。

- 聚焦异常出血场景:主要用于治疗或预防因纤溶亢进导致的出血,如产后出血、手术出血、血友病出血等,通过增强凝血块稳定性控制出血,而非直接促进凝血。

- 作用靶点单一:两者仅针对纤溶系统发挥作用,对血小板、凝血因子等其他凝血环节无直接影响,这意味着它们的止血效果依赖于机体本身的凝血基础,无法替代输血或凝血因子治疗。

这种 “同靶点、同路径” 的特性,让两者联合使用时难以产生 “1+1>2” 的协同效果,反而可能因作用叠加引发新问题。

(2)机制差异的 “微乎其微”

两者在分子结构和作用强度上存在细微差异,但不足以支撑联合使用的必要性:

- 分子结构相近:氨甲环酸是环状氨基酸衍生物,氨甲苯酸是苯甲酸衍生物,虽结构不同,但都能与纤溶酶原的活性位点结合,阻断纤溶反应,核心功能无本质区别。

- 作用强度略不同:氨甲环酸的抗纤溶活性约为氨甲苯酸的 5-10 倍,临床使用剂量更低,但这并不意味着低活性的氨甲苯酸可与高活性的氨甲环酸 “互补”,反而可能因剂量控制不当导致作用过强。

- 代谢路径相似:两者都主要通过肾脏排泄,半衰期相近(约 2-3 小时),在体内停留时间和代谢节奏无显著差异,联合使用会导致作用时间重叠,增加累积效应风险。

这些细微差异无法改变两者 “同类替代” 的本质,临床中通常根据具体场景选择其一,而非联合使用。

(3)叠加使用的 “效应饱和”

抗纤溶药物的作用存在 “天花板效应”,超过阈值后额外用药无意义:

- 靶点饱和:纤溶酶原的结合位点数量有限,当一种药物已占据大部分位点时,添加另一种同类药物无法显著增加结合率,止血效果不会随药物种类增加而提升。

- 剂量依赖风险:止血效果随剂量增加而增强,但超过安全剂量后,副作用风险呈指数级上升,联合使用两种药物更容易突破安全阈值,引发血栓等严重问题。

- 临床数据支持:研究显示,在同等出血场景下,单独使用治疗剂量的氨甲环酸与联合使用氨甲环酸 + 氨甲苯酸的止血效果无统计学差异,但联合使用组的血栓发生率高出 3-5 倍。

这种 “效果不增、风险陡增” 的特点,从根本上否定了两者联合使用的合理性,尤其非医疗场景下的自行叠加更是风险重重。

二、风险隐患:联合使用的 “副作用叠加效应”

氨甲环酸和氨甲苯酸联合使用的风险远大于潜在收益,尤其血栓相关并发症可能危及生命,这些风险是临床中避免联合使用的核心原因。

(1)血栓风险显著升高

过度抑制纤溶系统会打破凝血 - 纤溶平衡,增加血栓形成风险:

- 凝血 - 纤溶失衡:正常情况下,凝血系统形成血栓止血,纤溶系统溶解多余血栓防止栓塞,两者动态平衡。联合使用抗纤溶药物会强烈抑制纤溶,导致血栓无法正常溶解,易在血管内形成栓塞。

- 高风险人群易感:老年患者、肥胖者、有血栓病史或心脑血管疾病的人群,本身血栓风险较高,联合使用后血栓发生率可升高至单独使用的 2-4 倍,可能引发脑梗死、肺栓塞等致命并发症。

- 隐蔽性血栓危害:部分血栓形成初期无明显症状,一旦脱落可能导致急性栓塞事件,尤其术后患者长期卧床,血流缓慢,联合用药会进一步增加深静脉血栓风险。

血栓风险是两者联合使用最严重的隐患,临床中即使单独使用抗纤溶药物,也需密切监测凝血功能,联合使用更是需严格禁止的高风险行为。

(2)止血过度引发的 “局部并发症”

除了全身血栓,局部止血过度也会导致一系列问题,影响组织修复:

- 伤口愈合延迟:手术或创伤后,适度的纤溶活动有助于清除坏死组织、促进新生血管形成。过度抑制纤溶会导致局部血栓持续存在,阻碍血液流通和营养供应,延长伤口愈合时间,增加感染风险。

- 器官功能障碍:在泌尿系统、眼部等特殊部位,止血过度可能导致局部梗阻,如氨甲环酸用于眼科手术时,过量使用可能引发眼前房血栓,导致视力损伤,联合用药会加重这种风险。

- 出血反弹风险:长期联合使用后突然停药,可能因纤溶系统反跳性激活,导致迟发性出血,且出血程度可能比未用药时更严重,增加二次处理难度。

这些局部并发症虽不致命,但会显著影响治疗效果和患者生活质量,进一步凸显联合使用的不合理性。

(3)药物代谢的 “累积负担”

两者代谢路径相似,联合使用会增加肝肾负担,尤其特殊人群风险更高:

- 肾脏排泄压力:氨甲环酸和氨甲苯酸都主要通过肾脏排泄,联合使用会使肾脏处理药物的负荷翻倍,肾功能不全患者可能出现药物蓄积,加重肾脏损伤。

- 药物相互作用:两者与其他药物(如避孕药、抗凝药)的相互作用叠加,可能干扰其他治疗药物的代谢,增加不良反应发生率,如与避孕药联合使用时,血栓风险会进一步升高。

- 个体差异放大:不同患者对药物的代谢能力不同,联合使用会使个体反应差异更难预测,部分患者可能因代谢缓慢出现药物过量,而另一些患者则可能因快速代谢导致止血效果不稳定。

药物代谢的累积负担让联合使用的风险 - 收益比进一步失衡,尤其肝肾功能不佳的患者,联合使用几乎无安全可言。

三、临床原则:何时可能联合使用?严格限定的 “特殊场景”

在常规临床实践中,氨甲环酸和氨甲苯酸联合使用极为罕见,仅在极特殊情况下由医生评估后谨慎采用,且需满足严格条件,绝非常规选择。

(1)仅用于 “难治性大出血”

在常规止血措施无效的极端情况下,可能考虑短期联合,但需全程监测:

- 适用场景:如严重创伤、大手术(如心脏手术、肝移植)导致的顽固性出血,单独使用一种抗纤溶药物效果不佳,且患者无明确血栓高风险因素,可在密切监测凝血功能的前提下短期联合(通常不超过 24 小时)。

- 剂量严格控制:联合使用时,两种药物剂量需减半,且需每 2-4 小时监测凝血指标(如纤维蛋白原、D - 二聚体),一旦出血控制立即停用其中一种,避免长期叠加。

- 多学科协作:此类决策需由血液科、外科、药剂科等多学科医生共同评估,制定详细的应急预案,确保能及时处理可能的血栓并发症。

即使在这种极端场景下,联合使用也只是 “无奈之举”,而非推荐方案,且必须在具备完善监测条件的医疗机构进行。

(2)绝对禁止的 “常规场景”

在绝大多数情况下,联合使用被明确禁止,临床指南中无任何常规场景支持两者联用:

- 普通手术止血:如骨科、妇科等常规手术,单独使用氨甲环酸已能满足止血需求,联合用药属于过度治疗,会无端增加血栓风险。

- 慢性出血疾病:如血友病、月经过多等慢性场景,长期联合使用会导致血栓风险持续升高,且无法显著提升长期止血效果,临床通常选择单一药物长期维持。

- 非出血性用途:如氨甲环酸用于黄褐斑治疗时,绝对禁止与氨甲苯酸联合,两者外用均无协同效果,且口服联合会增加全身副作用风险,毫无临床价值。

这些常规场景下的联合使用缺乏任何科学依据,属于明确的不合理用药行为,可能引发医疗安全事故。

(3)替代方案:优先 “优化单一用药”

临床中更倾向于通过优化单一药物的使用方案来增强效果,而非联合用药:

- 调整剂量与疗程:通过精准计算患者体重、出血程度来优化单一药物的剂量,或延长给药间隔,在保证止血效果的同时降低副作用风险,比联合用药更安全有效。

- 联合非同类药物:如抗纤溶药物与凝血因子、血小板制剂等不同作用机制的药物联合,既能增强止血效果,又不会显著增加血栓风险,是更合理的选择。

- 辅助物理措施:如手术中使用止血材料、局部压迫等物理方法,与单一抗纤溶药物配合,能有效提升止血效果,减少药物用量,降低副作用。

这些替代方案充分证明,联合使用氨甲环酸和氨甲苯酸并非提升止血效果的必要手段,优化单一用药和联合其他措施更安全可靠。

四、安全建议:科学使用的 “核心原则”

无论是医疗场景还是患者自我管理,都需遵循严格的安全原则,避免联合使用氨甲环酸和氨甲苯酸,确保用药安全有效。

(1)患者:拒绝自行联合,主动沟通病史

作为患者,需明确自身在用药安全中的责任,避免不当使用:

- 不随意叠加用药:就医时主动告知正在使用的所有药物(包括处方药、非处方药和保健品),尤其使用氨甲环酸期间,切勿自行添加氨甲苯酸或其他止血药,即使感觉出血未控制,也需由医生评估调整。

- 关注自身风险因素:了解自己是否属于血栓高风险人群(如高龄、肥胖、有血栓病史、长期卧床等),用药前主动告知医生,此类人群应尽量避免使用任何抗纤溶药物,更不可能联合使用。

- 警惕异常反应:用药期间如出现胸痛、呼吸困难、肢体肿胀疼痛、突发头痛等症状,可能是血栓预警信号,需立即停药并就医,切勿延误。

患者的主动配合和风险意识,是避免不合理联合用药的第一道防线,尤其非处方药使用时更需谨慎。

(2)医疗人员:严格评估指征,动态监测风险

医生和药师需严格遵循临床指南,将患者安全放在首位:

- 严格掌握适应症:仅在明确有纤溶亢进证据时使用抗纤溶药物,避免预防性用药或经验性联合,用药前需检测纤维蛋白原、D - 二聚体等指标,证实存在纤溶亢进后再用药。

- 优先单一药物:根据患者具体情况选择氨甲环酸或氨甲苯酸中的一种,通常优先选择证据更充分、安全性更高的氨甲环酸,通过调整剂量而非增加种类来优化效果。

- 全程监测与记录:用药期间密切监测凝血功能、肝肾功能和不良反应,记录出血控制情况和药物剂量,一旦出血停止立即停药,避免长期使用,尤其避免两种药物交叉使用或序贯使用间隔过短。

医疗人员的规范操作和风险意识,是防止不合理联合用药的关键,需将 “能单一用药就不联合” 作为基本原则。

(3)特殊人群:绝对禁止的 “高危群体”

以下人群即使单一使用抗纤溶药物也需谨慎,联合使用更是绝对禁止:

- 血栓病史患者:有脑梗死、心肌梗死、深静脉血栓等病史的患者,使用抗纤溶药物会显著增加复发风险,联合使用可能直接导致致命性栓塞,需完全避免。

- 肝肾功能不全者:肝肾是药物代谢的核心器官,功能不全时药物清除能力下降,联合使用会导致药物蓄积,增加全身副作用,此类患者需降低单一药物剂量并延长间隔,绝不能联合。

- 特殊生理状态:孕妇、哺乳期女性、儿童和老年患者,对药物的耐受性和反应性与普通人群不同,联合使用的风险评估缺乏足够数据支持,临床通常避免使用或仅在必要时单一低剂量使用。

这些特殊人群的用药安全需求更高,联合使用氨甲环酸和氨甲苯酸的风险远超过任何潜在收益,必须严格禁止。

氨甲环酸和氨甲苯酸不建议联合使用,安全优先是核心

氨甲环酸和氨甲苯酸不建议联合使用,两者作用机制高度重叠,叠加使用无法显著增强止血效果,却会大幅增加血栓、器官功能障碍等严重副作用风险。在常规临床实践中,联合使用极为罕见,仅在极特殊的难治性大出血场景下由医生严格评估后短期采用,且需全程监测凝血功能。

患者切勿自行联合使用,就医时主动告知用药史和病史;医生应优先选择单一药物,通过优化剂量和联合非同类措施增强止血效果;特殊人群(如血栓病史、肝肾功能不全者)需完全避免联合使用,甚至单一药物也需谨慎。记住,抗纤溶药物的使用核心是 “精准适度”,而非 “种类叠加”,安全永远是第一位的,任何情况下都不应为追求止血效果而忽视潜在风险。

上篇:氨甲环酸外敷真的有效果吗

踩一下[0]

顶一下[0]