精华结晶了还能用吗

精华结晶了还能用吗?别慌,先看这三个 “结晶真相”

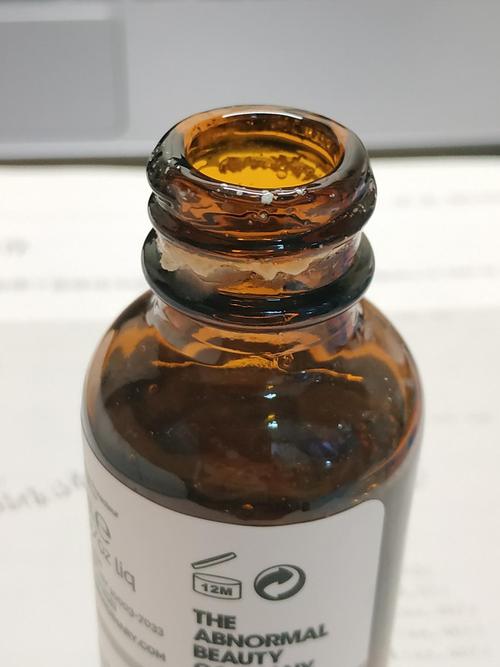

护肤党打开梳妆台时,偶尔会遇到糟心一幕:原本清透的精华液里,竟浮着细小的颗粒或絮状物,甚至整瓶凝结成半固态 —— 精华结晶了。这时候不少人会立刻脑补:“是不是变质了?用了会烂脸吗?” 其实,精华结晶未必是 “变质警报”,它更像成分在特定条件下的 “特殊表达”,能不能用,得先看清结晶的原因、成分特性和储存环境这三个关键真相。

结晶原因:成分 “本性” 与环境 “外力” 的共同作用

精华结晶的背后,往往藏着成分的 “小脾气” 和环境的 “影响力”。首先是成分的固有特性,很多活性成分本身就有 “遇冷结晶” 的天性,比如维生素 C 衍生物(如抗坏血酸葡糖苷)、玻尿酸(透明质酸)浓度过高时,或某些植物油脂(如荷荷巴油、橄榄油)在低温环境中,就容易析出晶体。这就像蜂蜜在低温下会结晶一样,是成分分子排列变化的结果,并非质量问题。

其次是储存环境的 “外力干预”。温度骤变是最常见的诱因,比如把精华从暖气房拿到寒冷的窗边,或夏天长时间放在没空调的包里,忽冷忽热会让成分溶解度发生变化,导致部分成分析出。此外,频繁开盖接触空气,可能让精华中的水分蒸发,溶质浓度升高,也会引发结晶。还有些精华添加了悬浮剂来保持成分均匀,若存放时间过长,悬浮剂效果减弱,成分也可能沉淀结晶。

需要明确的是,这类因成分特性或环境变化导致的结晶,本质是物理状态改变,成分本身并没有变质,就像水结冰后还是水,融化后性质不变。

判断标准:“无害结晶” 与 “变质结晶” 的核心区别

虽然结晶不一定代表变质,但也不能一概而论地继续使用,关键要学会区分 “无害结晶” 和 “变质结晶”。

无害结晶通常有三个特点:一是结晶颗粒细腻均匀,比如维生素 C 精华可能出现的白色小颗粒,或油脂类精华的淡黄色絮状物,摇晃后部分能溶解;二是气味不变,精华原本的淡淡香味(如植物清香、无特殊气味)没有消失,也没有出现酸味、臭味等异味;三是质地未变,除了结晶颗粒外,精华的流动性、颜色基本和之前一致,没有变得浑浊、分层严重。比如玻尿酸精华在低温下结晶,温暖后会逐渐恢复透明,这类结晶不影响使用。

而变质结晶往往伴随着 “异常信号”:一是结晶伴随明显异味,比如出现酸味、哈喇味,这可能是成分氧化或细菌滋生的表现;二是颜色发生改变,原本透明的精华变得发黄、发灰,或出现绿色、黑色的霉斑状结晶;三是质地变得黏稠、结块,甚至出现分层,上层是浑浊液体,下层是硬块状结晶,摇晃后也无法均匀混合。比如含活性肽的精华,若储存不当导致细菌污染,可能会出现异味和不规则结晶,这类情况就必须停用。

应对与预防:让结晶精华 “安全续命” 的实用技巧

如果判断为无害结晶,精华其实可以 “抢救” 后继续使用,但要掌握正确的处理方法;同时,做好预防措施能减少结晶问题的发生。

处理无害结晶时,首先可以尝试 “温和复溶”。对于因低温导致的结晶,可把精华放在室温下静置 1-2 天,或用 40℃以下的温水隔着瓶子温热(注意不要直接加热),轻轻摇晃让结晶溶解。油脂类精华结晶较顽固时,可每次使用前摇晃瓶子,让结晶与精华混合均匀。但要注意,含有维生素 C 等易氧化成分的精华,复溶后要尽快用完,避免反复结晶影响活性。

预防结晶的关键在于科学储存。一是控制温度,精华最适合放在 15-25℃的阴凉处,避免阳光直射和靠近热源(如暖气、吹风机),夏天可放在抽屉里,冬天别放在窗边等寒冷区域。二是减少开盖频率,每次用完后拧紧瓶盖,避免空气和水分进入。三是注意保质期,虽然未开封精华保质期通常为 2-3 年,但开封后建议 3-6 个月内用完,尤其是活性成分高的精华,存放时间越久越容易出现结晶或氧化。

此外,购买精华时可以关注成分表,若含有容易结晶的成分(如高浓度玻尿酸、植物油脂、维生素 C 衍生物),要提前了解其储存要求,避免因不了解特性而误判变质。

总之,精华结晶不可怕,关键是分清结晶的 “真面目”。因成分特性或环境变化导致的无害结晶,在确认气味、颜色、质地正常后,经过正确处理可以继续使用;而伴随异味、变色、质地异常的变质结晶,则必须果断停用。与其等结晶后纠结要不要用,不如做好日常储存,让精华在合适的环境中 “保持稳定”。记住,护肤的核心是安全有效,学会判断和处理这些小问题,才能让每一瓶精华都发挥最大价值。

踩一下[0]

顶一下[0]