白人为什么那么多雀斑

白人为什么那么多雀斑?解锁 “基因、阳光与肤色” 的斑点密码

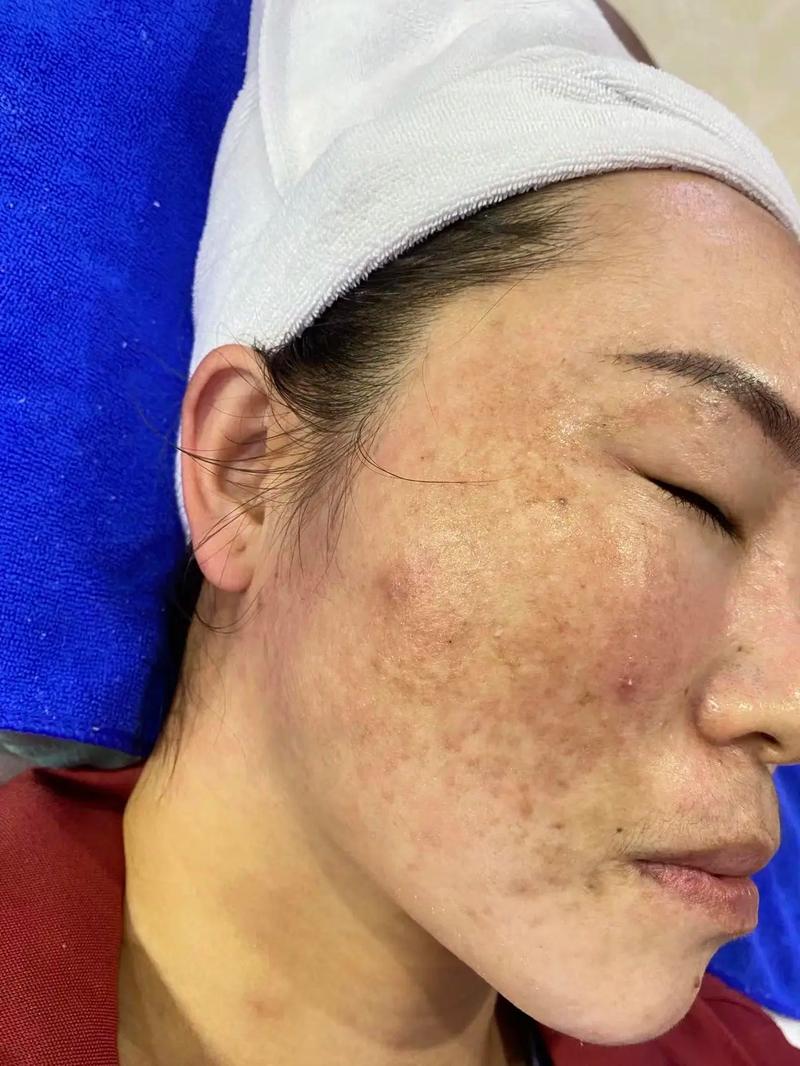

在观察不同种族的皮肤特征时,很多人会发现白人脸上的雀斑似乎更为常见,不禁疑惑:“白人为什么那么多雀斑?是不是白种人天生就容易长雀斑?” 雀斑的高发并非偶然,而是白人的遗传基因、黑色素特性与紫外线暴露共同作用的结果。这种现象既与先天的基因敏感有关,也受后天环境和生活习惯的影响,是种族特征与自然选择共同塑造的皮肤印记。想要搞懂这个问题,需从遗传基础、黑色素机制、环境影响及进化逻辑入手,看清 “基因埋下种子,阳光触发显现” 的核心逻辑,避免陷入对种族特征的刻板印象。

核心遗传基础:MC1R 基因的 “雀斑开关”

白人雀斑高发的根本原因,藏在他们的基因密码中,尤其是 MC1R 基因的特殊性:

高比例的基因变异:雀斑的 “先天通行证”

白人携带雀斑易感基因的比例显著高于其他种族:

- 关键基因:MC1R(黑素皮质素 1 受体)基因负责调控黑色素细胞的功能,白人中约 30%-40% 携带该基因的变异型,而亚洲人中这一比例仅为 5%-10%。这种变异让黑色素细胞对紫外线异常敏感,就像 “过度灵敏的警报器”,稍有刺激就会加速黑色素合成;

- 显性遗传规律:若父母一方有雀斑,白人子女出现雀斑的概率高达 50% 以上,呈现明显的家族聚集性。在欧美家庭中,祖孙三代都有雀斑的情况十分常见,印证了遗传的强大影响力;

- 基因与表型的关联:携带变异 MC1R 基因的白人,即使童年期防晒到位,成年后仍可能在紫外线刺激下长出雀斑,而不携带该基因的白人,即使长期暴晒也不易出现明显斑点。

这种基因差异就像 “先天设定的程序”,让白人从出生就比其他种族更易被雀斑 “选中”。

黑色素类型的特殊性:防护弱且易显色

白人皮肤的黑色素构成让雀斑更易形成且更明显:

- 黑色素种类:人类皮肤主要含两种黑色素 —— 真黑素(深褐色,防护性强)和褐黑素(黄红色,防护性弱)。白人皮肤中褐黑素比例更高,这种色素对紫外线的防护能力仅为真黑素的 1/5,且更容易在表皮层聚集形成斑点;

- 色素分布特点:白人的黑色素细胞数量与其他人种相近,但分布更分散,无法形成均匀的 “天然防晒层”,紫外线易穿透至基底层刺激色素合成;

- 肤色与斑点的对比度:白人基底肤色较浅,即使少量黑色素聚集也会形成明显的色差,让雀斑在视觉上更突出。而深肤色人群的黑色素分布更均匀,斑点不易被察觉。

这种 “防护弱 + 显色强” 的黑色素特性,让白人的雀斑不仅更易出现,而且一旦形成就十分显眼。

环境与行为:紫外线的 “持续激活” 作用

遗传为雀斑埋下种子,而白人的生活环境和习惯则为其提供了 “阳光沃土”,加速斑点显现:

高紫外线暴露的地理与气候

白人聚居的主要地区紫外线强度普遍较高:

- 地理分布影响:欧洲南部、北美中部、澳大利亚等白人主要聚居区,年平均紫外线强度(UV 指数)显著高于亚洲大部分地区。例如,西班牙马德里的年平均 UV 指数为 5.2,而中国北京仅为 3.8,长期生活在强紫外线环境中,雀斑形成的 “外部诱因” 更充足;

- 季节与活动模式:白人更倾向于在夏季进行户外度假、海滩活动等,此时紫外线强度是冬季的 3-5 倍,短期内大量紫外线暴露会让潜伏的雀斑快速显现;

- 海拔与纬度因素:欧美许多地区(如瑞士阿尔卑斯山区、美国科罗拉多州)海拔较高,紫外线随海拔升高而增强,进一步增加雀斑风险。

环境中的紫外线就像 “持续按下的开关”,不断激活白人皮肤中敏感的黑色素细胞,让雀斑从潜在变为显性。

防晒习惯与文化态度的影响

白人的防晒意识和行为间接加剧了雀斑问题:

- 历史防晒观念滞后:20 世纪中期前,欧美主流审美认为 “小麦色皮肤象征健康活力”,防晒文化普及较晚。70 后、80 后白人女性童年期普遍缺乏防晒措施,导致紫外线损伤长期累积,成年后雀斑数量显著多于注重防晒的年轻一代;

- 户外活动的高频率:白人更崇尚户外运动,露营、滑雪、高尔夫等活动普及率高,每周户外时间平均达 5-8 小时,远超亚洲人的 2-3 小时,紫外线累积暴露量更高;

- 防晒行为的误区:部分白人仍存在 “阴天不用防晒”“只涂脸忽略其他部位” 等认知偏差,导致颈部、手背等部位雀斑比面部更严重。

这些习惯让白人的皮肤长期处于 “紫外线刺激 - 色素合成 - 斑点加深” 的循环中,进一步推高雀斑发生率。

进化视角:雀斑的 “自然选择” 印记

从进化角度看,白人雀斑高发可能与适应低纬度环境的进化过程有关,是自然选择的间接结果:

维生素 D 合成与防晒的平衡需求

浅色皮肤与雀斑可能是进化中的 “权衡策略”:

- 低纬度的进化压力:人类走出非洲向高纬度迁移后,浅色皮肤更易通过紫外线合成维生素 D(维持骨骼健康的关键营养素),成为自然选择的优势表型;

- 副作用的妥协:浅色皮肤的代价是紫外线防护能力下降,而雀斑可能是这种妥协的 “副产品”—— 既保留了高效合成维生素 D 的能力,又通过局部色素聚集提供有限的紫外线防护;

- 进化的时间差:人类进入文明社会后,防晒需求因生活方式改变而提升,但进化形成的皮肤特性难以在短时间内改变,导致雀斑成为 “滞后的适应特征”。

雀斑就像 “进化遗留的印记”,反映了人类皮肤在适应环境过程中的权衡与妥协。

童年雀斑的 “隐性优势”

童年期出现雀斑可能曾具有潜在的进化价值:

- 防晒警示作用:儿童皮肤更脆弱,雀斑的出现可能是一种 “视觉信号”,提醒个体减少紫外线暴露,在医疗不发达的古代间接降低皮肤癌风险;

- 性成熟的标志:雀斑多在青春期前显现,可能曾被视为性成熟的象征,在择偶过程中传递 “健康发育” 的信号,间接促进基因传递。

虽然这些优势在现代社会已不明显,但进化塑造的生理机制仍在发挥作用,导致雀斑在白人中保持较高发生率。

个体差异与现代干预:雀斑并非必然

尽管白人雀斑高发,但并非所有白人都有雀斑,现代手段也能有效控制斑点数量:

显著的个体差异:并非 “人人都有”

即使在白人中,雀斑的分布也存在明显个体差异:

- 基因决定上限:不携带 MC1R 变异基因的白人,即使长期暴晒也可能只有轻微晒黑,而无明显雀斑;

- 环境决定下限:携带易感基因但注重防晒的白人,雀斑数量会显著少于同基因但不防晒的个体。例如,北欧女性因日照较少且防晒意识强,雀斑发生率(约 15%)显著低于南欧女性(约 35%);

- 年龄动态变化:雀斑多在 5-12 岁开始显现,青春期达到高峰,成年后若注重防护可保持稳定,部分人会随年龄增长逐渐变淡。

这种差异打破了 “白人都有雀斑” 的刻板印象,证明遗传并非唯一决定因素。

现代科技的改善可能

白人可通过科学手段有效控制雀斑:

- 防晒措施:每日使用 SPF30 + 广谱防晒霜,配合宽檐帽、防晒衣等硬防晒,能减少 60% 以上的新雀斑形成;

- 护肤干预:含传明酸、维生素 C 衍生物的护肤品可抑制色素转运,长期使用能让现有雀斑颜色变浅;

- 医美手段:光子嫩肤、调 Q 激光能精准破坏黑色素颗粒,单次治疗可淡化雀斑 50% 以上,是白人改善雀斑的常用选择。

年轻一代白人因防晒意识提升和医美普及,雀斑发生率已呈下降趋势,印证了环境和干预的重要性。

基因是基础,阳光是推手,共同造就雀斑高发

白人雀斑高发是遗传基因(高比例 MC1R 变异)、黑色素特性(褐黑素为主、显色强)与紫外线暴露(环境强度高、防护习惯滞后)共同作用的结果。这种现象既非 “缺陷”,也非 “偶然”,而是遗传、环境与进化共同塑造的种族特征。

但雀斑并非白人的 “标配”,个体差异显著,且现代防晒和医美手段能有效控制。理解这一现象有助于打破种族刻板印象,认识到皮肤特征是多种因素交织的结果。无论是哪种种族,预防雀斑的核心逻辑都相通 —— 了解自身遗传倾向,做好紫外线防护,科学干预才能让皮肤保持健康状态。

踩一下[0]

顶一下[0]