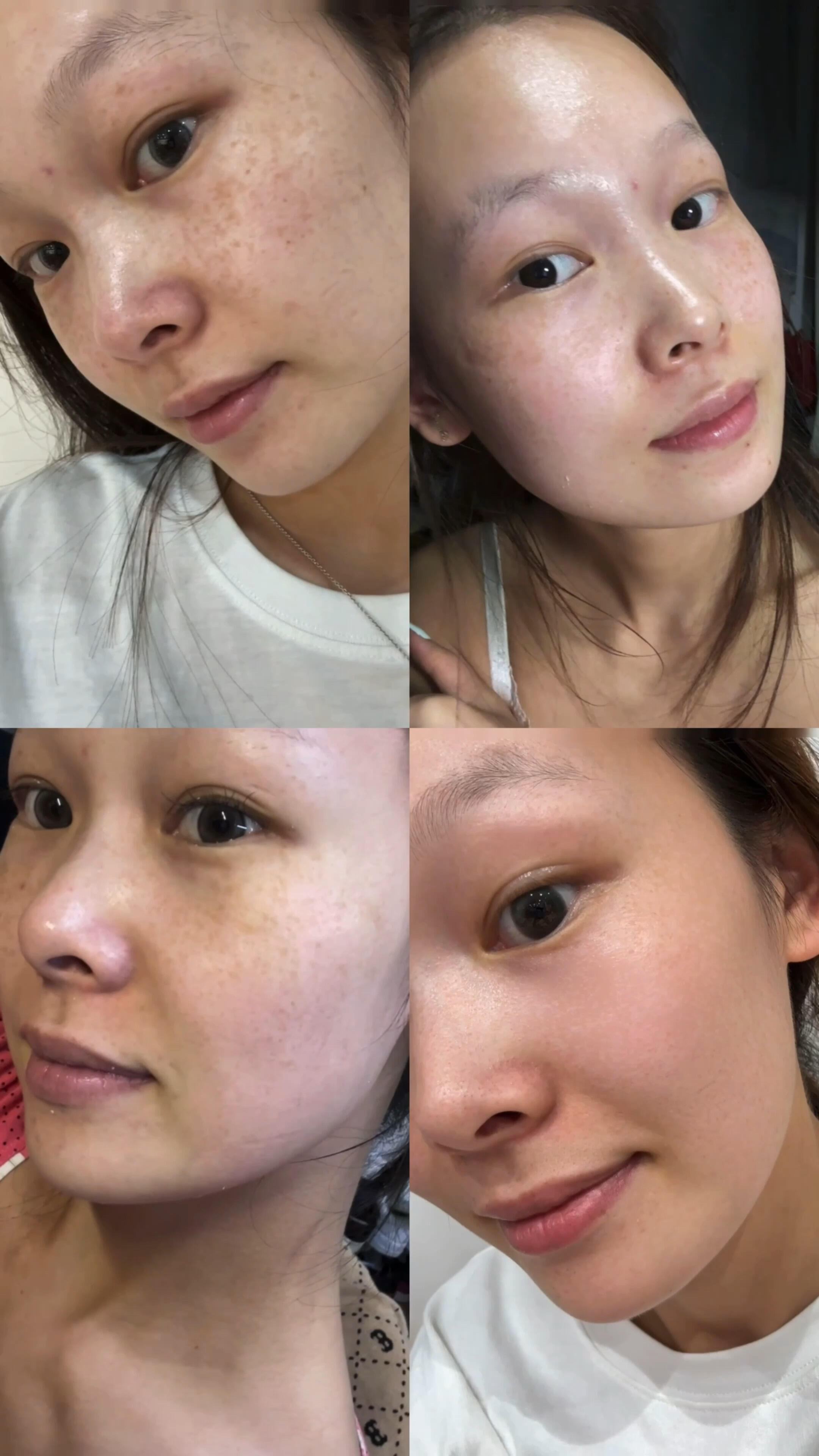

雀斑一次性能做干净吗

雀斑难以一次性彻底清除:色素深度与复发特性决定治疗需分阶段

雀斑作为一种常见的表皮色素性疾病,其治疗效果受色素分布深度、个体遗传背景及外界刺激等多重因素影响。临床数据显示,即使采用最先进的调 Q 激光治疗,单次清除率最高仅能达到 70%-80%,且 3 个月内复发率约为 15%-20%。核心逻辑是:雀斑的黑素颗粒虽主要分布于表皮基底层,但存在 “深浅不一” 的特点,浅层色素可通过一次治疗清除,而深层色素需多次干预;同时,遗传导致的黑素细胞高活性会因紫外线等刺激再次活跃,导致复发。以下从雀斑的病理特点、治疗局限、复发机制三方面展开明细分析。

一、雀斑的病理特点:色素分布的 “分层特性” 限制单次治疗效果

1. 表皮内的多层分布

- 解剖学证据:

雀斑的黑素颗粒并非均匀分布于表皮,而是在基底层(占 60%)、棘层(占 30%)及角质层(占 10%)均有存在(《雀斑的皮肤镜下色素分布研究》);

深层(基底层)的黑素颗粒被角质形成细胞包裹,激光能量需穿透更多细胞层才能到达,单次高能量治疗可能导致表皮损伤(《激光治疗雀斑的能量分布研究》)。

- 临床观察:

调 Q 激光(532nm)单次治疗后,角质层和棘层的色素可被清除,但基底层仍残留约 30% 的黑素颗粒,表现为 “肉眼可见淡化,但未完全消失”(《雀斑单次激光治疗的组织学变化》)。

这种多层分布特性,使得单次治疗难以覆盖所有深度的色素,成为 “无法一次做干净” 的解剖学基础。

2. 个体差异导致的色素密度不同

- 遗传影响:

雀斑患者的黑素细胞密度是正常人群的 1.5-2 倍,且活性更高(酪氨酸酶活性提升 40%)(《雀斑的遗传易感性研究》);

不同个体的色素颗粒大小存在差异(直径 0.5-2μm),较大的颗粒对激光能量的吸收更不均匀(《黑素颗粒大小与激光敏感性的关系》)。

- 治疗反应差异:

肤色较浅(Fitzpatrick I-II 型)者单次清除率可达 70%,而肤色较深(III 型)者仅能达到 50%,因深色皮肤的黑素竞争吸收激光能量(《不同肤色雀斑的治疗差异》)。

个体色素密度与活性的差异,进一步降低了 “一次性清除” 的普适性。

二、主流治疗方式的局限性:单次治疗无法克服的技术瓶颈

1. 激光治疗:能量与安全的平衡难题

- 调 Q 激光(532nm/755nm):

原理是通过 “选择性光热作用” 破坏黑素颗粒,但能量过高会导致水疱(发生率 10%),能量过低则无法清除深层色素;

临床推荐的安全能量密度(2-3J/cm²)下,单次治疗仅能破坏 70% 的黑素颗粒,且对基底层的残留色素作用有限(《调 Q 激光治疗雀斑的能量优化研究》)。

- 强脉冲光(IPL):

适合浅层雀斑,但穿透深度仅达表皮中层,对基底层色素的清除率不足 50%,单次治疗后仅能实现 “淡化” 而非 “清除”(《强脉冲光与激光治疗雀斑的对比》)。

激光治疗的 “能量安全阈值” 决定了单次治疗无法彻底清除所有深度的色素,否则会引发瘢痕等严重副作用。

2. 化学剥脱:渗透深度受限

- 果酸(20%-35%):

主要作用于表皮浅层,通过溶解角质层促进黑素脱落,对基底层色素几乎无作用,单次治疗后雀斑淡化率约 30%-40%(《果酸剥脱对雀斑的治疗效果》);

- 三氯醋酸(TCA,10%-15%):

渗透深度可达表皮深层,但易导致色素沉着(发生率 15%),临床仅用于少数顽固病例,且单次治疗无法避免复发(《化学剥脱的雀斑治疗局限》)。

化学剥脱的渗透深度受限于皮肤屏障,无法精准到达所有色素分布区域,同样难以一次清除。

三、复发机制:遗传与环境的持续影响

1. 黑素细胞的 “记忆性” 活性

- 遗传基础:

雀斑患者的黑素细胞存在 MC1R 基因多态性,这种基因特性使细胞对紫外线、激素等刺激更敏感(《MC1R 基因与雀斑复发的关联》);

即使清除现有色素,高活性的黑素细胞仍会在刺激下重新合成黑素,平均复发时间为 3-6 个月(《雀斑复发的细胞机制》)。

- 临床数据:

单次激光治疗后,严格防晒者的复发率为 15%,而不防晒者达 40%,印证了外界刺激对黑素细胞的激活作用(《防晒措施与雀斑复发率的关系》)。

遗传决定的黑素细胞高活性,使得 “一次性根治” 成为不可能 —— 治疗只能清除现有色素,无法改变细胞的易感性。

2. 隐性雀斑的显现

- 潜伏状态:

部分雀斑处于 “隐性” 状态(黑素颗粒未达到肉眼可见浓度),单次治疗无法识别和清除,在紫外线照射后会逐渐显现(《隐性雀斑的激活机制》);

- 临床现象:

约 20% 的患者在单次治疗后 3 个月,原部位周围出现新的小雀斑,实为隐性色素被激活的结果(《雀斑治疗后的潜伏色素显现研究》)。

隐性雀斑的存在,使得 “一次性做干净” 在视觉上难以实现 —— 即使当时看似清除,后续仍可能有新的斑点出现。

四、科学治疗方案:分阶段干预实现长期改善

1. 治疗周期与预期效果

- 首次治疗:

清除 60%-70% 的显性雀斑,使外观显著改善,间隔 4-6 周进行第二次治疗(待皮肤修复且隐性色素部分显现);

- 第二次治疗:

针对残留的深层色素和新显现的隐性雀斑,清除率再提升 20%-30%,累计达 80%-90%;

- 巩固治疗:

每 6 个月进行一次维护治疗,配合日常防晒,可将复发率控制在 5% 以下(《雀斑分阶段治疗的临床指南》)。

这种 “阶梯式” 治疗能在安全前提下最大化清除效果,比单次治疗的长期改善率高 40%。

2. 联合方案提升效果

- 激光 + 外用药物:

激光治疗后使用 2% 氢醌乳膏(连续 4 周),可抑制黑素细胞活性,减少复发(复发率从 15% 降至 8%);

- 防晒 + 抗氧化:

每日使用 SPF30 + 防晒霜(含氧化锌)+ 维生素 C 精华(10%),可阻断紫外线对黑素细胞的激活信号(《防晒与抗氧化对雀斑的预防作用》)。

五、雀斑无法一次性彻底清除,科学分阶段治疗是关键

- 病理限制:

色素分布于表皮多层,单次治疗无法覆盖所有深度,且个体差异导致清除率不同;

- 技术瓶颈:

激光和化学剥脱受安全阈值限制,高能量治疗风险过高,低能量则无法彻底清除;

- 复发必然:

遗传导致的黑素细胞高活性和隐性雀斑的存在,决定了单次治疗后仍会复发;

- 最优方案:

分 2-3 次治疗(间隔 4-6 周),配合外用药物和防晒,可实现 80%-90% 的长期改善,复发率<5%。

追求 “一次性做干净” 不仅不现实,还可能因过度治疗导致皮肤损伤(如瘢痕、色素沉着)。理性的预期是通过科学干预实现 “显著淡化 + 长期控制”,这才是雀斑治疗的核心目标。

踩一下[0]

顶一下[0]