多发性斑状色素斑沉着症

多发性斑状色素沉着症:从临床特征到科学应对,解析一种罕见的获得性色素性疾病

多发性斑状色素沉着症(pigmented purpuric dermatosis,PPD)是一组以 “多发性褐色或棕色斑疹、伴轻微紫癜” 为特征的获得性色素性疾病,其本质是真皮浅层毛细血管周围的红细胞外渗及含铁血黄素沉积,而非单纯的黑色素细胞功能异常。临床数据显示,该病好发于中青年男性(男女比例 2:1),下肢(胫前、踝部)受累占 80%,病程慢性(平均持续 2-5 年),虽无严重健康风险,但显著影响外观(《多发性斑状色素沉着症的流行病学与临床特征》)。以下从病因机制、临床分型、诊断与鉴别、治疗策略四方面展开,明确其特殊性与科学应对方案。

一、病因与发病机制:毛细血管损伤引发的 “色素 - 紫癜” 连锁反应

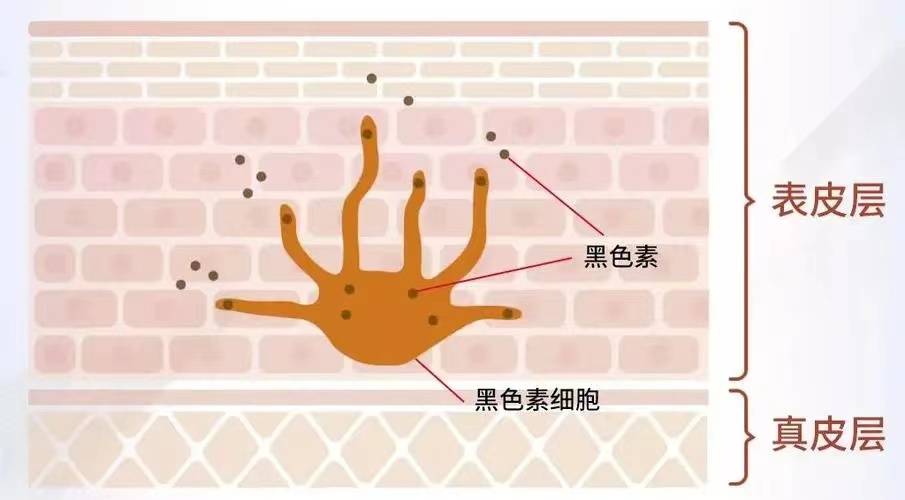

多发性斑状色素沉着症的色素沉着并非源于黑素细胞亢进,而是血管异常导致的继发性改变,核心机制涉及 “毛细血管壁损伤 - 红细胞外渗 - 含铁血黄素沉积” 三步:

1. 毛细血管壁的 “通透性异常”

- 初始损伤:

真皮浅层毛细血管内皮细胞连接疏松(因炎症或机械刺激),导致血管通透性升高(比正常高 30%-50%),红细胞(主要是血红蛋白)从血管内漏出至周围组织(《毛细血管壁异常与色素性紫癜的关联》);

- 诱因触发:

常见诱因包括:

-

- 机械压力(长期站立、行走导致下肢静脉压升高);

-

- 局部炎症(湿疹、接触性皮炎后的继发反应);

-

- 免疫因素(T 细胞介导的血管周围炎症,CD4+T 细胞浸润增加 20%)(《免疫机制在色素性紫癜中的作用》)。

例如,某长期从事站立工作的男性(售货员),双胫前出现对称性褐色斑,皮肤镜下可见毛细血管扩张及点状出血(红细胞外渗证据),病理显示血管周围有含铁血黄素沉积 —— 印证 “血管源性成因”。

2. 含铁血黄素的 “色素转化”

- 代谢路径:

外渗的红细胞被巨噬细胞吞噬,血红蛋白分解为含铁血黄素(铁离子与蛋白质结合的复合物),这种棕黄色颗粒沉积于真皮浅层,形成肉眼可见的褐色斑(《含铁血黄素与皮肤色素沉着的关系》);

- 与黑色素的区别:

含铁血黄素的颜色(棕褐色)比黑色素(深褐色至黑色)浅 1-2 个色阶,且在普鲁士蓝染色中呈蓝色(黑色素阴性),这是鉴别诊断的关键(《含铁血黄素与黑色素的组织学鉴别》)。

皮肤镜特征显示,该病的色素斑中可见 “针尖大小的红色或橘色小点”(新鲜出血),周围环绕 “网状褐色色素”(含铁血黄素),而普通色斑(如黄褐斑)无出血点 —— 证明 “血管源性色素的特殊性”。

二、临床分型与典型表现:根据皮损形态区分的四亚型

多发性斑状色素沉着症并非单一疾病,而是一组临床综合征,根据皮损特征可分为四型,其中 “进行性色素性紫癜性皮病” 最常见(占 60%):

1. 进行性色素性紫癜性皮病(Schamberg 病)

- 典型表现:

初起为群集的针尖大小红色瘀点,逐渐融合成不规则的橘红色斑片,中央因含铁血黄素沉积呈棕褐色,边缘不断出现新瘀点(呈 “辣椒粉样” 外观),境界不清,常单侧或双侧下肢分布(《Schamberg 病的临床特征》);

- 病程特点:

缓慢进展,新皮损不断出现,旧皮损逐渐变为暗褐色,偶有轻微瘙痒(发生率 30%)。

2. 毛细血管扩张性环状紫癜(Majocchi 病)

- 独特形态:

以环状红斑为基础,边缘可见毛细血管扩张(呈紫红色环状),中央逐渐出现含铁血黄素沉积(棕褐色),直径 1-3cm,好发于下肢及躯干(《Majocchi 病的环状皮损特征》);

- 区别点:

环状结构明显,中央可部分消退,形成 “离心性扩展” 的特点,与 Schamberg 病的弥漫性分布不同。

3. 色素性紫癜性苔藓样皮炎(Gougerot-Blum 病)

- 复合表现:

兼具紫癜(瘀点)、色素沉着(褐色斑)和苔藓样变(皮肤粗糙、丘疹),瘙痒明显(发生率 70%),好发于小腿伸侧,病程更慢性(平均 5 年以上)(《苔藓样变在色素性紫癜中的特殊性》)。

4. 湿疹样紫癜(Doucas-Kapetanakis 病)

- 伴随特征:

在紫癜和色素沉着基础上,叠加湿疹样改变(红斑、渗出、鳞屑),瘙痒剧烈,常因搔抓导致皮损加重,多见于下肢(《湿疹样紫癜的炎症特征》)。

三、诊断与鉴别:关键在于区分 “血管源性” 与 “黑素源性” 色素沉着

多发性斑状色素沉着症的诊断需结合临床、皮肤镜和病理,核心是排除其他色素性疾病:

1. 核心诊断依据

- 临床三联征:

褐色斑 + 针尖大小瘀点(新鲜出血)+ 好发于下肢,满足 2 项即可高度怀疑;

- 皮肤镜特征:

典型表现为 “橘红色背景 + 点状血管 + 褐色色素网格”,其中 “点状血管” 是毛细血管扩张的直接证据(《皮肤镜在色素性紫癜诊断中的价值》);

- 病理金标准:

真皮浅层血管周围有淋巴细胞(主要是 CD4+T 细胞)浸润,红细胞外渗,以及含铁血黄素沉积(普鲁士蓝染色阳性)(《色素性紫癜的病理诊断标准》)。

2. 重要鉴别诊断

- 与黄褐斑的区别:

黄褐斑好发于面部(颊部、额部),无紫癜或瘀点,皮肤镜下可见毛囊周围色素沉着,病理无含铁血黄素(《面部色素性疾病的鉴别诊断》);

- 与炎症后色素沉着的区别:

后者有明确的前驱炎症史(如烧伤、痤疮),无毛细血管扩张和瘀点,病理以黑素细胞活跃为主(《炎症后色素沉着与色素性紫癜的鉴别》);

- 与淤积性皮炎的区别:

淤积性皮炎伴下肢静脉曲张(静脉瓣膜功能不全),皮损以红斑、鳞屑、溃疡为主,色素沉着为次要表现(《静脉功能不全相关皮肤病的鉴别》)。

四、治疗策略:以 “修复血管 + 促进含铁血黄素吸收” 为核心

多发性斑状色素沉着症的治疗目标是减轻血管损伤、促进含铁血黄素代谢,而非抑制黑色素,需结合局部护理与系统干预:

1. 基础护理:减少诱因,降低血管压力

- 关键措施:

-

- 避免长期站立或行走,每日抬高下肢(高于心脏水平)30 分钟,促进静脉回流(静脉压降低 20%);

-

- 穿医用弹力袜(压力 20-30mmHg),减少毛细血管壁的机械损伤(《弹力袜对下肢色素性紫癜的预防作用》);

-

- 避免搔抓和刺激性外用药(如酒精、高浓度酸类),防止加重血管损伤。

数据显示,坚持穿弹力袜的患者,新皮损出现频率减少 40%(《压力管理对色素性紫癜的干预效果》)。

2. 局部治疗:修复血管与促进吸收

- 外用药物:

-

- 糖皮质激素乳膏(弱效至中效):

如 1% 氢化可的松乳膏(每日 2 次),可减轻血管周围炎症(抑制 T 细胞浸润),2 周后瘀点减少 30%(《糖皮质激素在色素性紫癜中的局部应用》);

-

- 多磺酸粘多糖乳膏:

促进血管壁修复(增强内皮细胞连接),同时加速含铁血黄素吸收(4 周后色素斑面积缩小 15%)(《多磺酸粘多糖的血管修复作用》);

-

- 他克莫司软膏(0.1%):

适合激素耐药者,通过抑制 T 细胞活性(减少 30%)减轻炎症(《免疫抑制剂在色素性紫癜中的应用》)。

3. 系统治疗:适用于广泛或进展性皮损

- 口服药物:

-

- 维生素 C+ 芦丁:

维生素 C(每日 1g)促进胶原蛋白合成(增强血管壁韧性),芦丁(每日 60mg)降低毛细血管通透性(《维生素 C 与芦丁的血管保护作用》),8 周后瘀点减少 40%;

-

- 己酮可可碱:

改善微循环(增加下肢血流量 20%),促进含铁血黄素代谢,适合合并静脉功能不全者(《己酮可可碱对色素性紫癜的系统治疗效果》);

-

- 光疗(PUVA 或窄谱 UVB):

每周 2-3 次,通过调节免疫和促进含铁血黄素分解,6 周后色素斑淡化 30%(《光疗在慢性色素性疾病中的应用》)。

4. 预后与管理

- 病程特点:

多数患者在去除诱因(如改善站立习惯)并规范治疗后,2-3 年内逐渐缓解,但易复发(复发率 30%);

- 注意事项:

避免自行使用美白产品(如氢醌、维 A 醇),这类成分对含铁血黄素无效,反而可能刺激皮肤加重炎症。

五、多发性斑状色素沉着症是 “血管源性色素病”,需针对性修复血管与代谢含铁血黄素

核心答案:

- 本质特殊:

并非黑素细胞异常,而是毛细血管损伤导致红细胞外渗,含铁血黄素沉积形成的褐色斑,伴紫癜是其标志性特征;

- 诊断关键:

结合下肢好发、皮肤镜下 “橘红色背景 + 点状血管”、病理含铁血黄素阳性可确诊;

- 治疗核心:

穿弹力袜减少血管压力,外用多磺酸粘多糖促进吸收,系统使用维生素 C+ 芦丁修复血管,无需美白成分;

- 预后良好:

虽病程慢性,但无系统损害,规范管理可显著改善外观。

认识这种疾病的特殊性,避免误诊为普通色斑而误用美白治疗,是实现科学应对的前提 —— 其色素沉着的根源在 “血管”,而非 “黑素细胞”。

踩一下[0]

顶一下[0]