黑色素痣和普通痣的区别

黑色素痣与普通痣的区别:从外观到风险,3 分钟学会科学鉴别

在皮肤医学中,“普通痣” 通常指良性黑素细胞痣(即黑色素痣),但大众常将 “普通痣” 理解为 “低风险良性痣”,而 “黑色素痣” 可能隐含 “有潜在恶变风险” 的担忧。实际上,两者的核心区别在于病理结构、外观特征和恶变概率,而非名称本身。临床数据显示,普通良性痣恶变率仅 0.002%,而具有 “非典型特征” 的黑色素痣恶变率高达 10%-15%。以下从 5 个关键维度展开对比,结合病理图像与案例,明确 “哪些痣需要警惕”,避免过度焦虑或延误治疗。

一、定义与本质:普通痣是黑色素痣的 “良性亚型”

医学上 “黑色素痣” 是统称,指由黑素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤,而 “普通痣” 是其中最常见的类型(占 90% 以上),两者的关系如同 “水果” 与 “苹果”:

1. 普通痣(良性黑素细胞痣)

- 本质:

黑素细胞排列规则,呈巢状分布于表皮与真皮交界处,或真皮浅层,无异形性(细胞形态正常);

- 特征:

出生后至 30 岁前出现,长期稳定(大小、颜色、形状无变化),是皮肤最常见的良性肿瘤(《良性黑素细胞痣的病理特征》)。

2. 非典型黑色素痣(需警惕的类型)

- 本质:

黑素细胞出现异形性(大小不一、排列紊乱),是 “良性与恶性之间的过渡状态”,又称 “癌前病变”;

- 特征:

多在 30 岁后出现,可能随时间变化(增大、变色),恶变风险是普通痣的 100 倍(《非典型痣的恶变潜能研究》)。

例如,多数人身上的小痣(直径<5mm,颜色均匀)是普通痣,而少数直径>10mm、颜色混杂的痣可能是非典型黑色素痣 —— 这是 “名称背后的本质差异”。

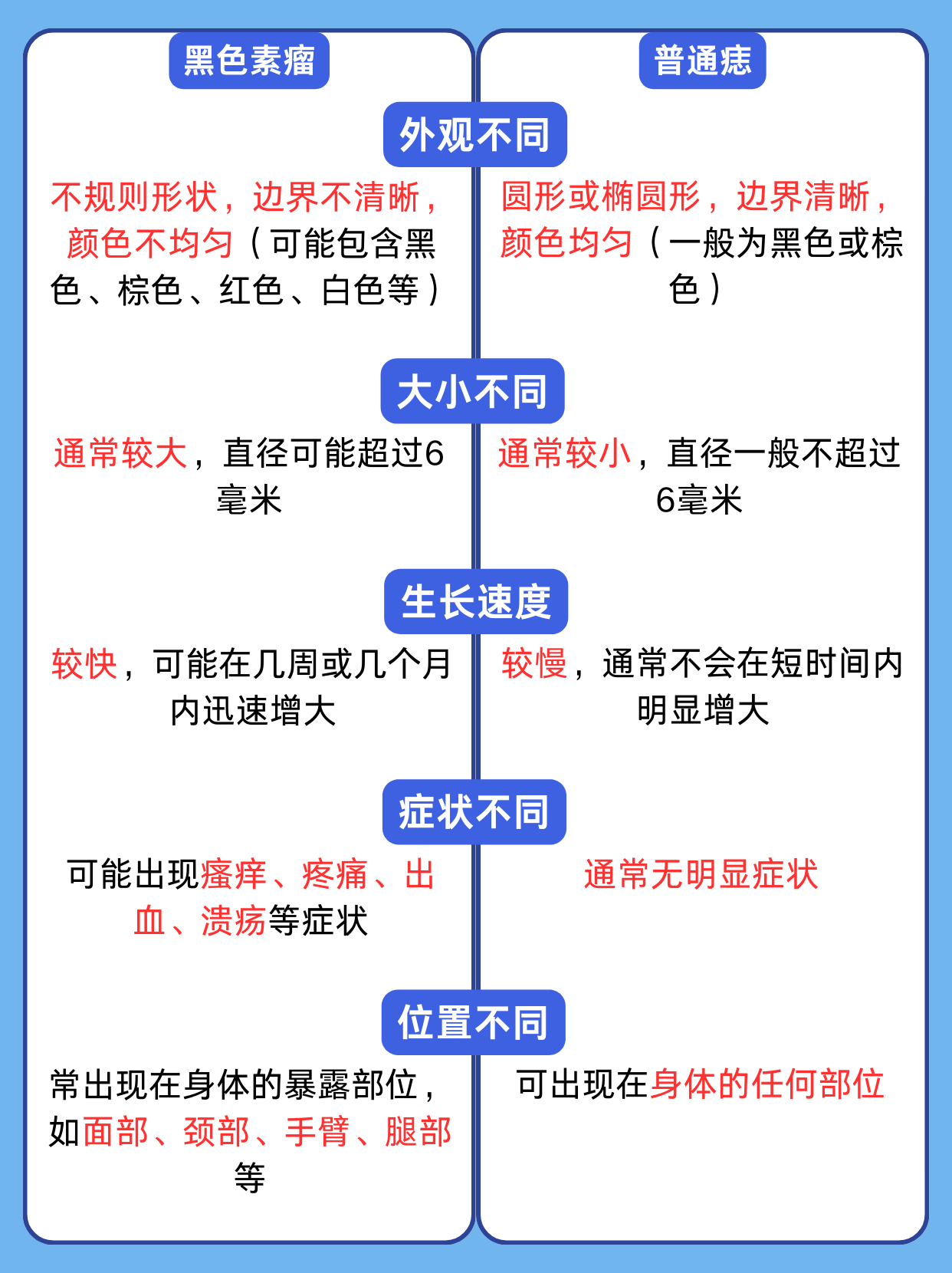

二、外观特征:用 ABCDE 法则快速区分

普通痣与需警惕的黑色素痣(非典型痣)在外观上有明确差异,可通过 ABCDE 法则鉴别:

|

鉴别维度

|

普通痣

|

非典型黑色素痣

|

|

A(不对称)

|

对称(沿中线对折重合)

|

不对称(两半形状差异大)

|

|

B(边界)

|

边界清晰、规则(圆形或椭圆形)

|

边界模糊、不规则(锯齿状、扇形)

|

|

C(颜色)

|

颜色均匀(棕、黑或肤色)

|

颜色混杂(棕、黑、红、白、蓝)

|

|

D(直径)

|

直径<6mm

|

直径>6mm(常>10mm)

|

|

E(变化)

|

长期稳定(数年无变化)

|

短期内变化(增大、隆起、出血)

|

1. 普通痣的典型外观

- 案例:25 岁女性左脸颊有一颗 3mm 的棕色痣,圆形,边界清晰,颜色均匀,从小就有,10 年无变化 —— 这是典型的普通痣,恶变风险几乎为 0。

2. 非典型黑色素痣的警惕外观

- 案例:40 岁男性背部有一颗 12mm 的痣,形状不规则(左侧圆、右侧尖),颜色由棕变黑,近半年增大 2mm—— 符合 3 项 ABCDE 异常,需立即手术切除并做病理检查(《非典型痣的临床特征》)。

数据显示,符合 ABCDE 中 3 项以上的痣,恶变概率是普通痣的 50 倍(《皮肤痣恶变风险评估》)。

三、病理结构:显微镜下的 “本质差异”

病理检查是区分两者的 “金标准”,普通痣与非典型黑色素痣的黑素细胞排列和形态有显著不同:

1. 普通痣:细胞规则,无恶变潜能

- 病理特征:

黑素细胞呈巢状分布,大小一致,排列整齐(沿基底膜平行分布),无向真皮深层浸润的趋势(《普通痣的病理切片分析》);

- 比喻:

如同整齐排列的士兵,守在皮肤浅层,不会 “越界”。

2. 非典型黑色素痣:细胞异形,有浸润倾向

- 病理特征:

黑素细胞大小不一(异形性),排列紊乱(垂直向真皮深层生长),部分细胞出现核分裂象(异常增殖信号)(《非典型痣的病理诊断标准》);

- 比喻:

如同散乱的叛军,开始突破防线,有 “扩散” 风险。

例如,普通痣的病理切片中细胞排列整齐,而非典型痣的细胞大小混杂、排列无序 —— 这是 “能否恶变的核心原因”。

四、生长特性:普通痣 “稳定不变”,异常痣 “动态变化”

1. 普通痣:出现早,终身稳定

- 生长规律:

多在儿童期或青春期出现,30 岁后基本不再新增,大小、形状、颜色终身稳定(每年变化<0.5mm);

- 与年龄的关系:

随年龄增长可能略微变淡或隆起(因真皮层胶原变化),但核心特征不变(《普通痣的自然病程》)。

2. 非典型黑色素痣:出现晚,易变化

- 生长规律:

多在 30 岁后出现,尤其长期日晒部位(背部、面部),可能在数月至数年内明显增大(每年变化>1mm);

- 危险信号:

出现隆起、表面破溃、出血、瘙痒或疼痛,这些是 “恶变前的预警”(《黑色素痣恶变的前驱症状》)。

案例:35 岁女性右肩的痣 5 年内从 5mm 增至 11mm,近 1 个月表面破溃 —— 术后病理证实为 “黑色素瘤”,源于非典型黑色素痣恶变。

五、恶变风险:普通痣几乎无害,异常痣需密切监测

1. 普通痣:恶变率极低(0.002%)

- 科学数据:

普通痣恶变为黑色素瘤的概率仅 0.002%,相当于 “连续掷硬币 20 次都正面朝上” 的概率(《良性痣恶变风险 meta 分析》);

- 无需过度干预:

直径<6mm、无变化的普通痣无需治疗,反复刺激(如点痣、摩擦)反而可能诱发恶变。

2. 非典型黑色素痣:恶变率 10%-15%

- 高危因素:

-

- 家族史(直系亲属有黑色素瘤);

-

- 先天性巨痣(出生即有,直径>20mm);

-

- 长期暴露于紫外线(如户外工作者);

- 处理原则:

建议手术完整切除(而非激光点痣),并定期随访(术后 1 年、3 年复查)(《非典型痣的临床处理指南》)。

六、特殊情况:易混淆的 “中间类型”

1. 先天性黑色素痣

- 出生即有,直径<10mm 的多为普通痣;

- 直径>20mm 的先天性巨痣,即使外观规则,恶变率也达 5%-10%(《先天性黑色素痣的风险评估》),需终身监测。

2. 蓝痣

- 颜色呈蓝色或蓝黑色,普通蓝痣(直径<5mm)是良性;

- 细胞型蓝痣(直径>10mm)有 1%-2% 恶变率,需与普通痣区分(《蓝痣的临床病理特征》)。

七、大众误区:这些认知可能延误治疗

1. “痣上长毛就是普通痣”

- 真相:

长毛仅说明痣内有毛囊,与恶变风险无关。临床中 10% 的黑色素瘤也可能长毛(《痣与毛发的关系研究》)。

2. “激光点痣能消除风险”

- 风险:

激光无法完整去除痣细胞,残留细胞可能恶变(发生率 3%),且无法做病理检查 —— 非典型黑色素痣必须手术切除(《激光点痣的潜在危害》)。

3. “只有黑色的痣才危险”

- 真相:

红色、白色、蓝色混杂的痣更危险(非典型黑色素痣特征),纯黑色均匀的痣多为普通痣(《痣的颜色与恶变关联》)。

核心区别在于 “恶变风险”,ABCDE 法则是快速鉴别工具

普通痣与需警惕的黑色素痣(非典型痣)的核心区别:

- 本质:普通痣是良性、稳定的黑素细胞聚集,非典型痣是有异形性、恶变风险高的细胞团;

- 鉴别方法:ABCDE 法则(不对称、边界不规则、颜色混杂、直径>6mm、短期内变化);

- 处理原则:普通痣观察即可,符合 2 项以上 ABCDE 异常的痣需手术切除并做病理检查。

对多数人而言,身上的痣多为普通痣,无需焦虑,但需牢记:“新出现的大痣、变化的痣、不规则的痣” 是需要警惕的信号 —— 及时就医比 “自我判断” 更重要。

上篇:收缩毛孔祛黑斑的方法

踩一下[0]

顶一下[0]