50 岁左右女性面部或躯干部位出现的黑斑(如老年斑、黄褐斑、日光性黑子),是皮肤老化、激素紊乱与长期环境损伤共同作用的结果。临床数据显示,50-60 岁女性黑斑发生率达 65%-70%,显著高于 30-40 岁人群(30%-35%),且深色皮肤( Fitzpatrick Ⅳ 型以上)发生率更高(80%)。其核心原因在于:围绝经期激素波动打破黑素细胞平衡、皮肤老化导致色素代谢能力下降、数十年紫外线累积损伤诱发色素沉积。以下从生理机制、诱因分析、典型特征三方面展开,揭示 50 岁女性长黑斑的深层逻辑。

- 雌激素的 “维稳作用” 消失:

雌激素通过调控黑素细胞表面的雌激素受体(ERα),维持黑素合成与代谢的平衡(抑制过度活跃)。50 岁左右女性因卵巢功能衰退,雌激素水平从育龄期的 200-300pg/ml 骤降至<30pg/ml,ERα 表达减少 40%,导致黑素细胞 “失控”—— 酪氨酸酶活性升高 35%,黑素合成量增加 2 倍(《围绝经期激素变化对黑素细胞的影响》);

- 孕激素与雄激素的相对失衡:

孕激素下降速度慢于雌激素,导致两者比例失调,刺激黑素细胞向表皮基底层迁移(迁移率增加 25%),形成局部色素聚集(如颧骨、前额的黄褐斑)(《激素比例失衡与面部色素沉着的关联》)。

这种激素骤变是 50 岁女性黑斑 “爆发式出现” 的核心内在原因,尤其在绝经后 1-3 年内最为明显。

- 角质代谢周期延长:

50 岁女性角质层更新周期从 28 天延长至 45-50 天,含色素的老废角质无法及时脱落,导致表皮色素沉积(《皮肤老化与角质代谢速率的关系》);

- 真皮 - 表皮连接(DEJ)退化:

DEJ 是阻止黑素细胞过度迁移的 “屏障”,随年龄增长其胶原纤维断裂(减少 30%),黑素细胞更易从基底层向表皮浅层扩散(《DEJ 退化对色素分布的影响》);

- 抗氧化能力下降:

皮肤内谷胱甘肽、超氧化物歧化酶(SOD)含量减少 50%,清除自由基的能力减弱,导致紫外线或炎症诱发的黑素合成更活跃(《皮肤老化与抗氧化系统的关联》)。

老化使皮肤 “代谢色素的能力” 与 “抵御色素合成的能力” 双重下降,为黑斑形成提供了 “土壤”。

- 累积剂量的 “爆发点”:

50 岁女性累计接受的紫外线剂量(UVB+UVA)达 20000-30000 标准红斑剂量,超过皮肤自我修复阈值,导致黑素细胞长期处于 “应激活跃” 状态(《紫外线累积剂量与皮肤色素沉着的关系》);

- 与年轻时期防晒缺失的关联:

调查显示,50 岁女性中仅 20% 在 30 岁前坚持日常防晒,而紫外线对黑素细胞的损伤具有 “累积性”——20 岁时的一次严重晒伤,可能在 30 年后诱发老年斑(《早年紫外线暴露与晚年黑斑的相关性研究》);

- UVA 的深层破坏:

UVA(占紫外线的 95%)可穿透至真皮层,刺激成纤维细胞释放黑素细胞刺激因子(如内皮素 - 1),导致黑斑从表皮向真皮层发展(形成 “混合斑”),治疗难度显著增加(《UVA 对真皮色素沉着的影响》)。

紫外线的长期损伤是 50 岁女性黑斑 “数量多、颜色深” 的主要环境诱因。

- 压力与睡眠不足:

50 岁女性面临更年期情绪波动、家庭责任等压力,皮质醇水平升高(长期>10μg/dl)会激活黑素细胞(活性提升 20%),同时抑制角质代谢酶活性(《压力激素与皮肤色素沉着的关联》);

- 饮食不均衡:

缺乏维生素 C(<100mg / 日)、维生素 E(<15mg / 日)等抗氧化营养素,会降低皮肤对色素的还原能力,调查显示 60% 的 50 岁女性存在维生素摄入不足(《营养素缺乏与黑斑形成的关系》);

- 慢性病影响:

糖尿病(血糖波动)、甲状腺功能减退等疾病,会通过影响代谢速率(如糖基化终产物堆积)加重色素沉积,这类患者的黑斑发生率比健康人群高 30%(《慢性病与皮肤色素异常的关联》)。

- 特征:

淡褐色至黑色,边界清晰,表面粗糙(可呈疣状),多分布于面部、手背、前臂等暴露部位,直径 0.5-3cm,随年龄增长数量增多(《老年斑的临床特征与光老化关联》);

- 病理基础:

角质形成细胞异常增生,伴随黑素颗粒在表皮浅层堆积,与长期紫外线导致的 DNA 损伤(如 p53 基因突变)相关(《老年斑的病理机制》)。

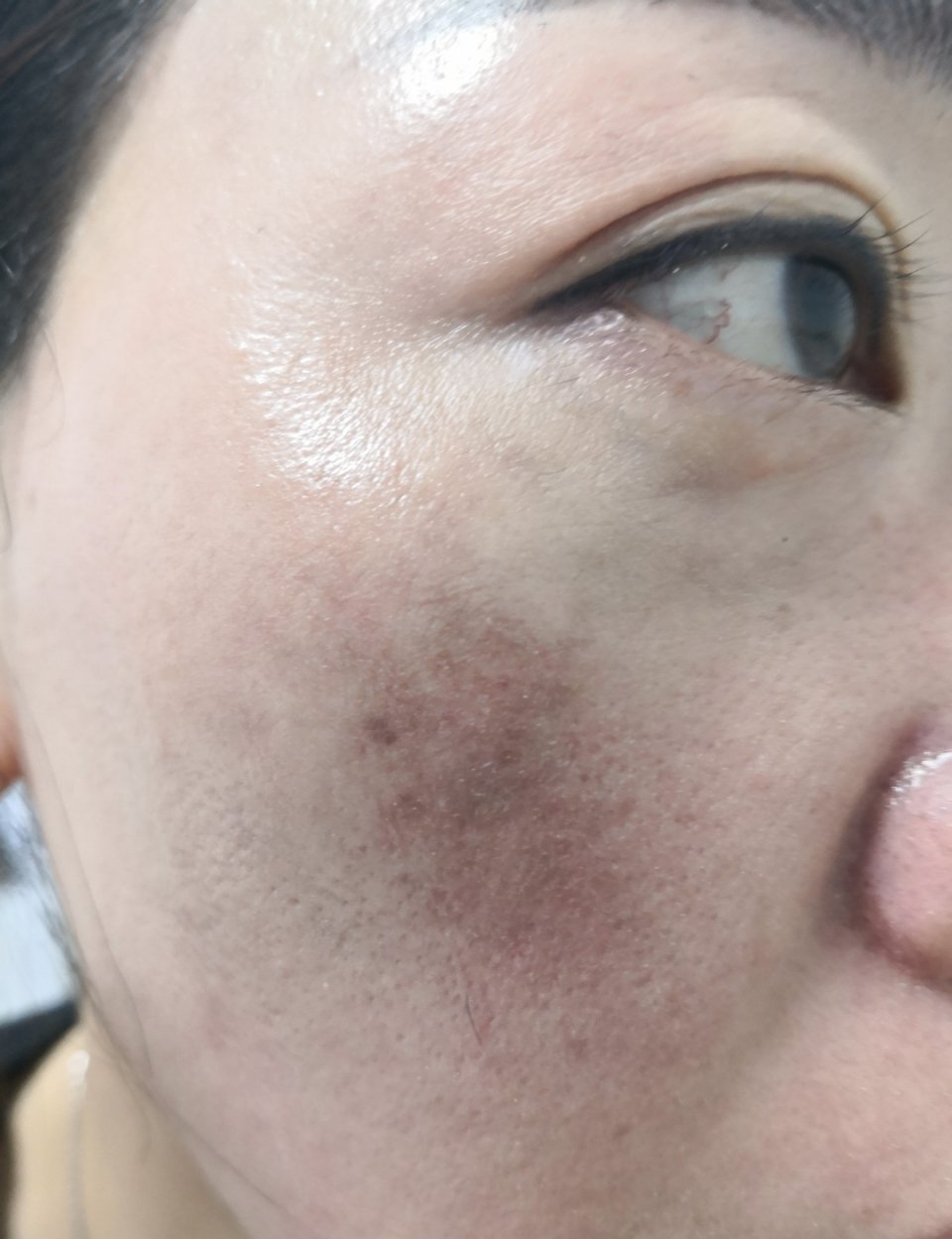

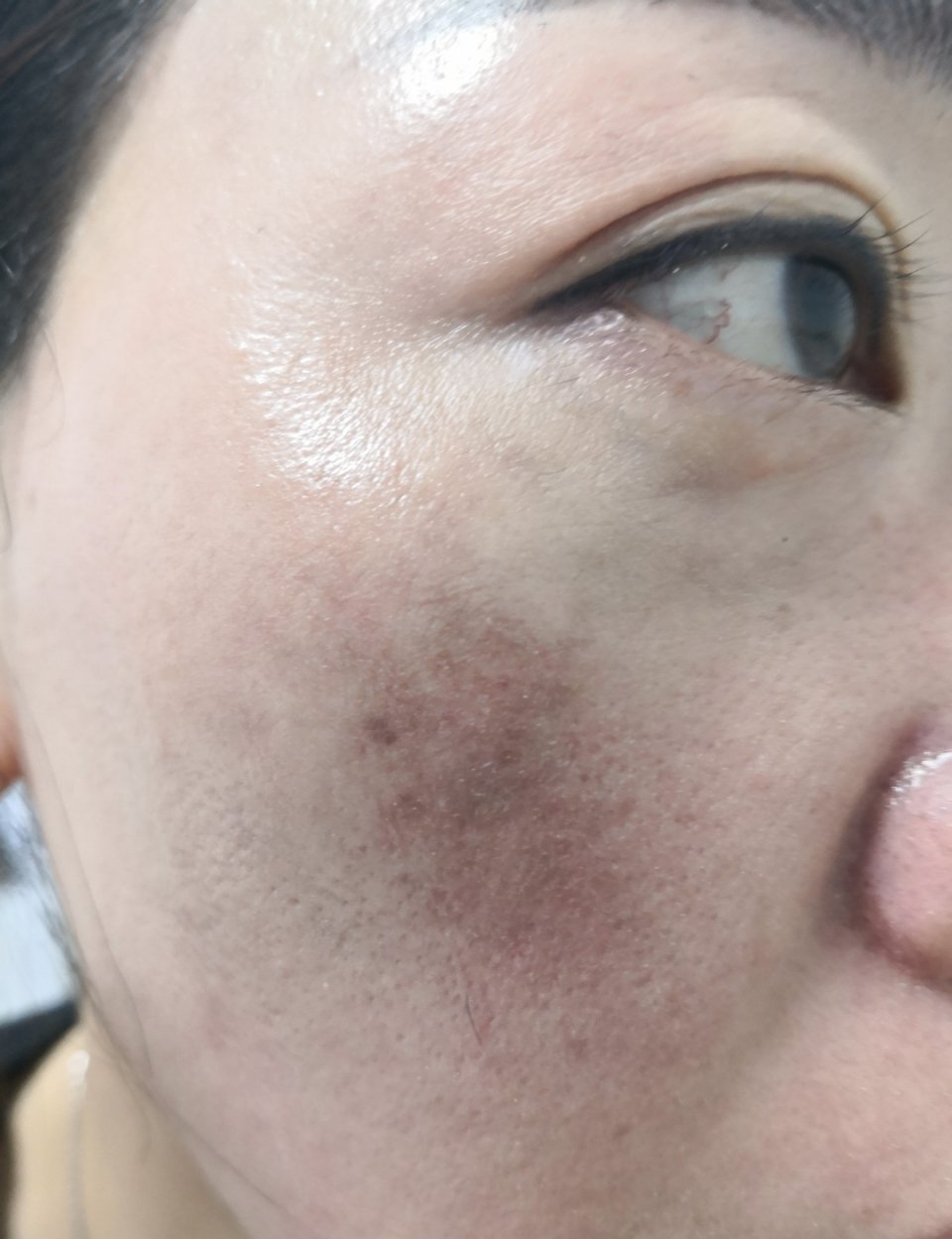

- 特征:

对称分布于颧骨、上唇,呈蝴蝶形,颜色随情绪、日晒波动(月经前后加深),边界模糊,常伴随皮肤干燥(《更年期黄褐斑的临床特征》);

- 区别于年轻黄褐斑:

50 岁女性的黄褐斑更易累及真皮层(占比 40%),单纯外用药物效果差,与雌激素骤降导致的黑素细胞 “反跳性活跃” 相关(《不同年龄黄褐斑的深度差异》)。

- 特征:

圆形或椭圆形,颜色均匀(深褐色),表面光滑,直径 0.2-1cm,多分布于面颊、耳后等常年暴露部位,数量与 lifetime 日照时间正相关(《日光性黑子与紫外线暴露剂量的量化关系》)。

- 科学防晒:

每日使用 SPF30+、PA++++ 的物理防晒(含氧化锌 10%),户外每 2 小时补涂,戴宽檐帽(遮挡率>90%),可使新黑斑发生率降低 50%(《防晒对 50 岁女性黑斑的预防作用》);

- 激素替代治疗(HRT)的争议:

低剂量雌激素(如雌二醇 0.5mg / 日)可缓解更年期症状并减少黄褐斑,但需在妇科医生指导下使用(乳腺癌风险增加 2%-4%),替代方案可选择植物雌激素(如大豆异黄酮)(《HRT 对更年期皮肤的影响》)。

- 外用成分:

含 5% 烟酰胺(促进角质代谢)、0.3% 维 A 酸(改善细胞更新)的乳膏,连续使用 12 周可使老年斑淡化 20%-25%(《外用成分对 50 岁女性黑斑的改善效果》);

- 医美手段:

强脉冲光(IPL)对老年斑、日光性黑子的 1 次治疗淡化率达 40%,CO₂激光可去除增厚的老年斑疣体,适合皮损较厚者(《医美对 50 岁女性黑斑的治疗效果》)。

- 营养素补充:

每日维生素 C(500mg)+ 维生素 E(100mg)+ 锌(15mg),可提升皮肤抗氧化能力(ROS 清除率增加 30%)(《抗氧化剂对黑斑的辅助改善作用》);

- 生活方式调整:

保证 7 小时睡眠(促进皮质醇平衡),每周 3 次有氧运动(如快走 30 分钟),可通过改善代谢降低色素沉积风险(《运动对 50 岁女性皮肤状态的影响》)。

- 核心原因:

雌激素骤降打破黑素平衡,皮肤老化导致代谢能力下降,数十年紫外线损伤累积,三者叠加使 50 岁成为黑斑高发期;

- 预防关键:

早年防晒(20-30 岁)比老年期补救更有效,更年期需强化防晒与抗氧化;

- 改善逻辑:

结合外用代谢成分(烟酰胺)、医美(IPL)与内调(营养素),可淡化现有黑斑并延缓新斑形成,但无法完全逆转老化与累积损伤。

顶一下[0]