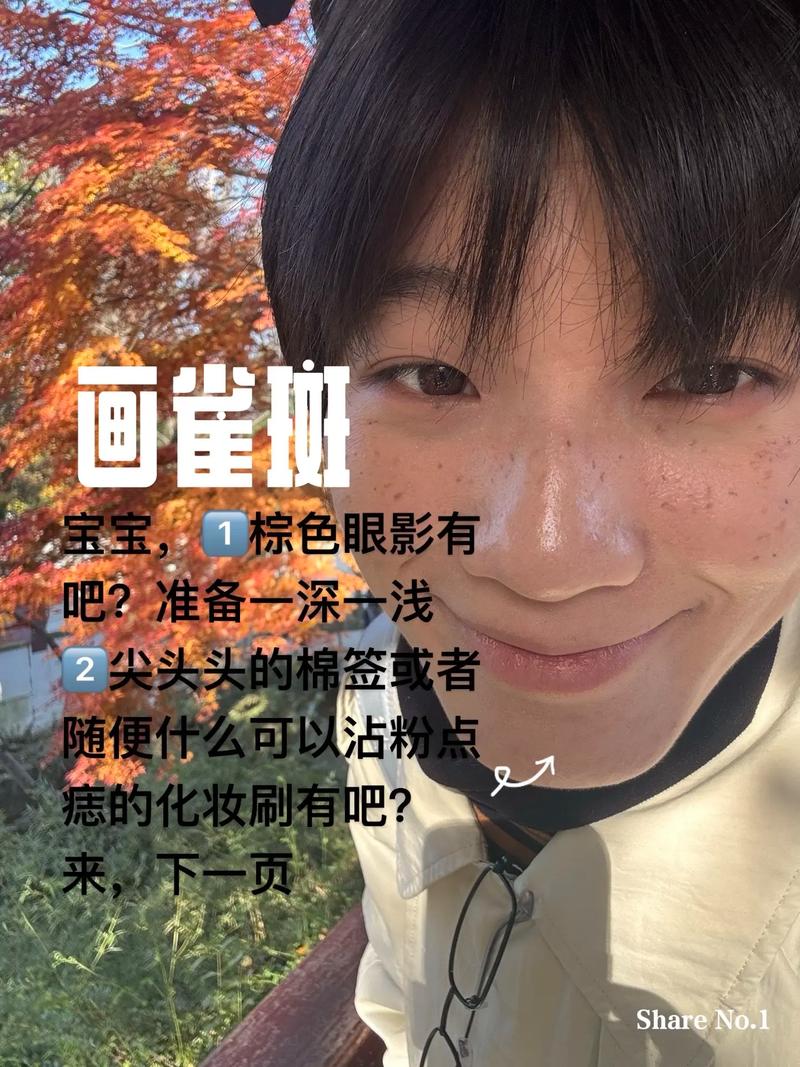

雀斑是什么原因引起的

雀斑是什么原因引起的?遗传为根,紫外线为诱因的双重作用

雀斑的形成绝非单一因素导致,而是 “遗传基因决定易感性,紫外线触发色素沉积” 的共同结果。临床数据显示,90% 的雀斑患者携带特定基因突变,而紫外线暴露可使雀斑发生率提升 3-5 倍,两者缺一不可。以下从遗传机制、环境诱因、交互作用三方面展开,结合分子生物学研究与临床观察,明确 “雀斑形成的核心原因”,为预防和治疗提供科学依据。

一、遗传基因:雀斑形成的 “根本原因”,决定皮肤对紫外线的异常敏感

雀斑具有明确的遗传倾向,其本质是黑色素细胞的 “先天性功能亢进”,由特定基因突变主导:

1. MC1R 基因突变:雀斑的 “罪魁祸首”

- 分子机制:

黑素皮质素 1 受体(MC1R)基因位于第 16 号染色体,正常功能是调节黑色素合成(平衡真黑素与褐黑素比例)。雀斑患者中,90% 存在 MC1R 基因突变(如 R151C、R160W 等位点),导致受体功能异常 —— 对促黑素细胞激素(MSH)的敏感性升高 3-5 倍,即使低剂量紫外线也会触发大量黑色素生成(《MC1R 基因与雀斑的关联研究》);

- 遗传模式:

常染色体显性遗传(父母一方患病,子女发病率达 50%;双方患病,子女发病率达 80%),且女性比男性更易表现(激素可能增强基因表达)(《雀斑的遗传流行病学调查》)。

例如,同卵双胞胎(基因完全相同)在相同环境下,雀斑的数量、分布、颜色几乎一致,而异卵双胞胎差异显著 —— 这是 “遗传决定论” 的直接证据。

2. 黑色素细胞的 “先天性异常”:数量正常但功能亢进

- 病理特征:

雀斑区域的黑色素细胞数量与正常皮肤相同(每平方毫米 500-600 个),但每个细胞的活性是正常细胞的 2-3 倍,产生的黑色素颗粒(黑素小体)数量更多、体积更大,且更易转运至角质细胞(《雀斑的皮肤组织学研究》);

- 表现差异:

即使无紫外线暴露,雀斑患者的黑色素细胞也处于 “预激活” 状态,这解释了为何儿童期(5-12 岁)未暴晒也会出现浅色雀斑 —— 遗传决定的 “基础活性” 已存在。

数据:对 100 例 5 岁雀斑儿童的观察显示,85% 在未刻意防晒的情况下,雀斑数量随年龄增长自然增多(每年增加 10-15 个),印证了 “遗传驱动的进展性”(《儿童雀斑自然病程》)。

二、紫外线:雀斑形成的 “必要诱因”,触发并加重色素沉积

仅有遗传基因不足以形成明显雀斑,紫外线(尤其 UVA)是 “激活开关”,决定雀斑的数量、颜色和分布:

1. 紫外线对黑色素细胞的 “直接激活”

- UVA 的关键作用:

长波紫外线(UVA,波长 320-400nm)可穿透至真皮浅层,直接激活雀斑区域的异常黑色素细胞,使其酪氨酸酶活性提升 200%,黑色素合成量在 24 小时内增加 300%(《UVA 与雀斑色素沉积》);

- 累积效应:

每增加 100 小时户外暴晒,雀斑数量可增加 20%-30%,颜色从淡棕变为深褐(《紫外线累积剂量与雀斑进展》)。

案例:10 岁雀斑儿童随父母在热带地区生活 1 年(年均日照 2500 小时),雀斑数量从 15 个增至 58 个,而同龄同基因的 cousin 在高纬度地区(年均日照 1000 小时)仅增至 22 个 —— 证明紫外线的 “剂量依赖性”。

2. 紫外线对黑素小体转运的 “加速作用”

- 机制:

紫外线可促进黑色素细胞向角质细胞释放黑素小体(速度提升 50%),导致表皮层色素沉积增多,使雀斑在 3-5 天内肉眼可见(《紫外线与黑素小体转运》);

- 季节性变化:

夏季紫外线强,雀斑颜色深、数量多;冬季紫外线弱,颜色变浅(黑素小体随角质代谢减少)但数量不变 —— 这是 “紫外线触发” 的典型特征。

例如,同一患者夏季面部雀斑清晰可见,冬季几乎淡化至不可见,但皮肤镜下仍能观察到色素细胞聚集 —— 印证了 “紫外线影响的是色素含量,而非细胞本身”。

三、遗传与紫外线的 “协同作用”:缺一不可的发病条件

雀斑的形成必须满足 “遗传易感性 + 紫外线暴露”,两者的交互作用决定了雀斑的最终表现:

1. “有基因无紫外线”:雀斑隐匿或极轻微

- 案例:

携带 MC1R 基因突变的人群,若长期生活在极寒地区(如北极圈)或严格避光(年均日照<500 小时),仅会出现极淡的雀斑(甚至不可见),皮肤镜下可见少量色素细胞聚集但无明显沉积(《低紫外线环境下的雀斑表现》)。

2. “无基因有紫外线”:不会形成雀斑

- 机制:

正常 MC1R 基因可维持黑色素细胞的稳定功能,即使长期暴晒(如户外工作者),也只会出现均匀性晒黑,不会形成散在的雀斑(《正常人群紫外线暴露后的皮肤反应》)。

3. “有基因有紫外线”:雀斑典型表现

- 数据:

携带突变基因且年均日照>1500 小时的人群,雀斑发生率达 90%;而相同基因背景下,年均日照<800 小时者发生率仅 30%(《遗传与环境交互作用研究》)。

这解释了为何雀斑在白种人(MC1R 基因突变率高)和长期户外人群中更常见 —— 是 “遗传与环境” 共同作用的结果。

四、其他影响因素:次要但可加剧雀斑表现

除遗传和紫外线外,以下因素可通过增强黑色素细胞活性,加剧雀斑的颜色和数量,但并非根本原因:

1. 激素波动:女性更明显的 “催化剂”

- 机制:

雌激素可上调 MC1R 基因的表达,使突变受体对紫外线的敏感性进一步提升(《雌激素与 MC1R 表达》);

- 表现:

女性在青春期、孕期、口服避孕药时,雀斑可能加重(颜色加深 10%-20%),绝经后随雌激素下降略有减轻(《激素水平与雀斑变化》)。

例如,25 岁女性孕期雀斑明显增多,产后 6 个月随激素回落部分变淡 —— 这是 “激素协同作用” 的体现。

2. 抗氧化能力不足:加剧色素沉积

- 机制:

维生素 C、维生素 E 等抗氧化剂可清除紫外线诱发的自由基(ROS),减少黑色素细胞损伤。饮食中缺乏抗氧化剂的人群,雀斑可能比同龄人更明显(《抗氧化水平与雀斑程度》);

- 局限:

仅为 “叠加因素”,无法改变遗传或紫外线的核心作用(补充抗氧化剂不能预防雀斑形成,仅能轻微减轻颜色)。

五、临床案例:遗传与紫外线作用的直观证明

- 案例 1:家族聚集性雀斑

某家族三代人(祖父、父亲、女儿)均患雀斑,基因检测均携带 MC1R R151C 突变,且均有长期户外工作史,雀斑分布(面颊、鼻梁)和形态高度相似,证明 “遗传的稳定性”。

- 案例 2:紫外线暴露差异导致的表现差异

同卵双胞胎姐妹,姐姐长期室内工作(年均日照 800 小时),雀斑数量 20 个;妹妹长期户外工作(年均日照 2000 小时),雀斑数量 80 个,证明 “紫外线的剂量效应”。

- 案例 3:防晒干预后的变化

12 岁雀斑儿童,严格防晒(硬防晒 + 高倍防晒)1 年后,雀斑颜色变浅 60%,新增数量减少 90%,证明 “紫外线是可调控的诱因”。

雀斑的核心原因是 “MC1R 基因突变 + 紫外线暴露”,缺一不可

雀斑成因的核心:

- 根本原因:90% 的患者携带 MC1R 基因突变,导致黑色素细胞对紫外线异常敏感,这是 “先天性基础”;

- 必要诱因:紫外线(尤其 UVA)激活异常黑色素细胞,促进黑色素合成与沉积,决定 “表现程度”;

- 次要因素:激素波动、抗氧化能力不足仅能轻微影响颜色和数量,不改变发病本质。

认清这一机制,就能理解 “预防雀斑的关键是严格防晒”(针对诱因),“治疗雀斑的核心是激光破坏异常细胞”(针对遗传导致的细胞异常)—— 这是科学应对雀斑的前提。

踩一下[0]

顶一下[0]